- 変更日:

- 2026.02.03

注文住宅を検討する際、「構造」や「工法」といった言葉を耳にする機会は多いでしょう。

どちらも同じような意味のように感じますが、それぞれの言葉の意味は異なります。

- 構造:建物を支える骨組み

- 工法:構造を組み立てる方法

なお、それぞれには以下のような種類があります。

| 構造 | 工法 |

|---|---|

| 木造 | 在来工法(木造軸組工法) ツーバイフォー工法 木質パネル工法 |

| 鉄骨造 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨系ブレハブ工法 |

この記事では、注文住宅の基本的な構造・工法や、家を完成させるまでの流れなどを解説します。

この記事でわかること

- 注文住宅の構造・工法の種類

- 注文住宅が完成するまでの流れや予算

- 土地を決めるときのポイント

自分たちに合った工法・構造を見つけ、理想のマイホームの実現に向けて動き出しましょう。

家づくりを検討し始めたら「HOME4U(ホームフォーユー)家づくりのとびら 」で情報収集を始めましょう。

目次

1.注文住宅の構造ごとのメリット・デメリット

まずは「構造」について見ていきましょう。

注文住宅を建てる際には「木造」「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」といった3つの建物構造から選ぶ必要があります。

| 構造 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 木造 |

|

|

| 鉄骨造 |

|

|

| 鉄筋コンクリート造 |

|

|

日本で注文住宅を建てるとき、もっとも一般的なのは「木造」です。

しかし、耐久性、工期、予算、防音性などの観点から、「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」を選択する場合もあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

1-1.木造

木造は、その名の通り、木材を使って建てる住宅構造です。

夏の暑さや湿度、冬の寒さに対応しやすい構造とも言えます。さらに「在来工法(木造軸組工法)」を用いることで、間取りの自由度が高く、増築や改築などにも対応しやすい住宅を建てることができます。

木造は地震や火事に弱いイメージがあるかもしれません。しかし現在は新耐震基準の設定など建築基準法の改正によって、耐震性や耐火性を重視した家づくりが広まっています。

また、「在来工法(木造軸組工法)」だけでなく、あらかじめパッケージされたデザインプランから選ぶ「ツーバイフォー工法」などさまざまな工法があります。

参考:国土交通省「参考資料1 建築関係法の概要」

▶【木造で人気のハウスメーカー・工務店】などの家づくりプランを比較する(無料)1-2.鉄骨造

鉄骨造(S造)は、主な構造を鉄材で作った建築物です。

鉄鋼材の厚みが6ミリメートル未満であれば、「軽量鉄骨造」、6ミリメートル以上あれば「重量鉄骨造」といいます。注文住宅で「鉄骨造」というと、一般的に軽量鉄骨をさす場合が多いようです。

鉄鋼材を使用している分、構造に強度があり、広いリビングなど自由な間取りにこだわりたい方におすすめです。また、耐震性・耐火性にも優れており、材料としても品質は安定しています。

一方で、木造よりコストが高く、工期も長いというデメリットもあります。また、重さに耐えるために強い地盤を必要とするため、土地によっては地盤改良などの対応が求められるでしょう。

▶【鉄骨造のハウスメーカー・工務店】などの家づくりプランを比較する(無料)1-3.鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造(RC造)は、鉄筋とコンクリートを使って、壁、天井、梁、床などを作るため、より強固な構造となることから、自由なレイアウトが可能となります。遮音性にも優れており、マンションなどでよくみられる構造です。

一方でコストは高くなります。

また、気密性が高いことから湿気がたまりやすく、カビや結露が生じやすいというデメリットもあります。

鉄骨造と同様に地盤改良が必要となる場合もあります。

2.注文住宅の工法ごとの坪単価の目安と特徴

一般的な注文住宅の工法は、以下の4つの種類です。

| 工法 | 坪単価目安 | メリット・特徴 |

|---|---|---|

| 在来工法(木造軸組工法) | 50万~70万円 |

|

| ツーバイフォー工法 | 30万~60万円 |

|

| 木質パネル工法 | 60万~80万円 |

|

| 鉄骨系ブレハブ工法 | 50万~70万円 |

|

いずれも「どんな家を建てたいか」「どんな予算でおさめたいのか」など、要望や状況に応じて考える必要があります。

それぞれの工法について、詳しく見ていきましょう。

2-1.在来工法(木造軸組工法)

◆坪単価の目安 50万~70万円

在来工法は、日本の伝統的な木造建築の工法です。

柱や梁を組み合わせて骨組みをつくり、筋交いや火打ちといわれる補強のための施工をして耐震性を確保します。

将来的なリフォームにも対応しやすく、間取りの変更もしやすい点がメリットです。

▶【在来工法のハウスメーカー・工務店】などの家づくりプランを比較する(無料)2-2.ツーバイフォー(2×4)工法

◆坪単価の目安 30万~60万円

ツーバイフォー工法(2×4工法)とは、欧米で主流とされている工法であり、2インチ×4インチの角材と合板を組み合わせて構造体にしているものです。木造枠組壁工法とも呼ばれています。

壁、床、屋根ともパネルで空間をつくり耐震性を高めています。

比較的工期が短いため、コスト削減にもつながります。

ただし、パネル壁があるため、間取りやリフォーム・増築など自由度は制限されます。

2-3.木質パネル工法

◆坪単価の目安 60万~80万円

木質パネル工法は、工場生産の木質パネルを接着し建物を面で覆う構造体で、「モノコック構造」ともいわれています。主にハウスメーカーで採用されている工法です。

柱や梁で組み立てるよりも面で力を受け止めることによって、地震などのエネルギーを分散させる点が特徴です。また、2×4工法と同じく、木造枠組壁工法とも呼ばれ、パネルを使って空間を作るため、工期も短くなります。

▶【木質パネル工法のハウスメーカー・工務店】などの家づくりプランを比較する(無料)2-4.鉄骨系プレハブ工法

◆坪単価の目安 50万~70万円

住宅で鉄骨造というと、「鉄骨系プレハブ工法」を意味するケースがほとんどです。

軽量鉄骨をパネルのように組み合わせた状態で現場に運び、組み立てる工法です。

大手のハウスメーカーで採用されていることが多く、ある程度パネルの形が形成されているため、工事が効率的に進み、工期が短いのが特徴です。

ただし、鉄骨造りのため、レイアウトやリフォームなどの自由度が少ない点はデメリットと言えるでしょう。

▶【鉄骨系プレハブ工法のハウスメーカー・工務店】などの家づくりプランを比較する(無料)以上が、注文住宅の主な構造、工法です。

自分たちの理想をかなえるには、どの構造・工法を採用したらよいのか知りたい方は、ぜひ一度、無料オンライン相談サービス「HOME4U 家づくりのとびら」をご利用ください。

ハウスメーカー出身の専門アドバイザーが、あなたのお話をお伺いしたうえで、あなたに合った構造・工法を取り扱うハウスメーカー・工務店や住宅商品をご案内いたします!

一般的な相談窓口と異なり、オンライン特化型のサービスなので、ご自宅や出先からお気軽にご利用いただけますよ。また、テレビ会議形式で相談を承るので、遠方にいる将来の同居人とも一緒にサービスをご利用いただけます。

ご利用は完全無料、営業トークは一切ないので、ぜひお気軽にご相談ください。

ハウスメーカーを探したい方へ

HOME4U「家づくりのとびら」

オンライン無料相談がおすすめ!

- 自分にあったハウスメーカーが見つかる ハウスメーカーのご案内はもちろん、「こだわり」や希望をハウスメーカーにお伝えします!

- ハウスメーカー出身アドバイザーに聞ける 注文住宅のプロ集団が、【中立な立場】でご説明、ご相談にのります。

- かんたんに自宅から相談できる スマホやパソコン、タブレットで簡単に、オンラインで「家からじっくり相談」できます。

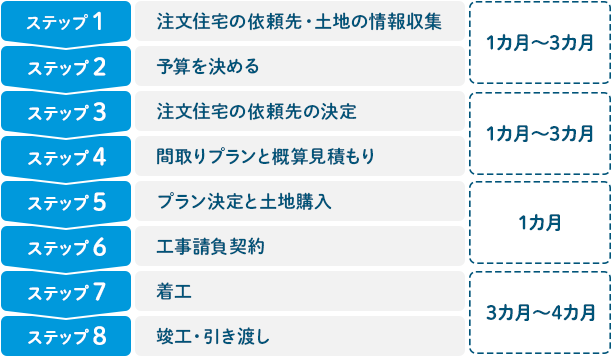

3.注文住宅が完成するまでの流れ

はじめに、注文住宅が完成するまでのおおよその流れを確認しておきましょう。

ここでは、8つのステップでご紹介します。

3-1.注文住宅の依頼先・土地の情報収集

3-1-1.注文住宅の依頼先を調べる

家づくりの計画を考えはじめたら、まずは情報収集です。注文住宅の依頼先となるハウスメーカーや工務店などの資料を集めましょう。また、この時点で注文住宅を建てる費用の相場も見ておくとよいでしょう。

3-1-2. 土地の情報収集

土地の購入が必要なら土地情報収集も必要です。

土地の探し方としては、まずインターネットの下記サイトや広告を使って情報収集しながら、土地の相場目安なども知っておきましょう。

- 中古住宅HOME4U(ホームフォーユー)(https://www.home4u.jp/buy/top/sbt/2/)

- 全国地価マップ(https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216)

なお、「全国時価マップ」で目を調べる際は、相続税路線価÷0.8で計算する必要があります。人気のエリアなどは、価格が上がっている場合もあるため、あくまで目安としてとらえましょう。

3-2.予算を決める

情報収集と同時並行で進めておきたいのは、家づくりの予算を決めることです。

「資金はどれくらい準備できるのか」「住宅ローン利用の場合はどのくらい借入できるのか」をシミュレーションしておきます。ある程度の注文住宅の予算を決めておくことで、「土地の購入額」や「注文住宅の費用」の目安になります。

▶希望の土地と家のこだわりを諦めない方法(無料)3-3.建築依頼先(ハウスメーカー・工務店)の決定

具体的なプランなどを決める前に、あなたにとって優先したい選択肢を考えながら、建築依頼先の候補を数社ほどに絞り込みます。

候補が多い場合、打ち合わせだけでもスケジュール調整が難しくなってしまいます。しっかりと検討した上で数社程度に絞りましょう。

この時点で一社に絞り込む必要はありません。ここから、数社からもらうプランや見積もりを比較検討していく流れとなります。

なお、建築依頼先を決める段階で、土地を持っていない方は家を建てるための土地探しも同時進行で行いましょう。

どう進めていいかわからない方へ

ハウスメーカーと土地は

同時に探すのがおすすめ!

土地費用を抑え、家にお金をかけられた

ノウハウ豊富なハウスメーカーに相談できたから、斜面など、特殊なぶん安価な土地でも希望通りの家が建てられた!

家づくりプランをもらう

HOME4U「家づくりのとびら」経由で

注文住宅を契約・着工の方全員に

Amazonギフト券(3万円分)贈呈中!

3-4.間取りプランと概算見積もり

候補となる依頼先にプランと概算見積もりを提案してもらいます。

同じ要望を伝えても、人によって答えは異なります。それぞれの会社の個性が生かされたものが提案されるでしょう。自分たちの理想の住まいを実現してくれる会社を見極めることが大切です。

また、国や地方の補助金を活用する場合、施工業者を通じて応募するケースも多いため、事前に相談しておくことも大切です(国が推奨する環境問題に配慮した家づくりについては、7.環境にやさしい家づくりを参照ください)。

▶【あなたに合った間取り・設備】など理想が叶う家づくりプランを作る(無料)3-5.プラン決定と土地購入

最終的にプランと依頼先が決定したら、正式に工事の申し込みを連絡します。

申し込みを受けた会社側は、役所申請用の詳細図面の作成へと進みます。

この段階で10万円以下の申込金が必要になることもあります。土地購入や住宅ローン利用がある場合は同時進行になることが多いでしょう。

3-6.工事請負契約

申請用の設計図面一式や最終的なプランとともに、工事請負契約を締結します。

この際、契約金の支払いがあるのが一般的です。また、同時に「住宅ローンの本申込」を進める、「着工前の打ち合わせ」「地鎮祭」を行うなど本格的な準備がはじまります。

3-7.着工

着工は基礎工事からはじまることもあれば、地盤改良工事や既存建物の解体などからはじまることもあります。事前に近隣挨拶などを済ませることがポイントです。

≪工事遅延の可能性は早めにキャッチして対応!≫

工事がスタートしたのちに台風や雨などの悪天候、資材の遅れなどによって引き渡しが遅れる可能性もあります。現在住んでいる家の引き渡しやマンションの退去日によっては、大きな出費にもつながります。

トラブルを避けるためにも、定期的に工事の進行状況を確認することが大切です。遅れている場合は原因の説明を求めるようにしましょう。

3-8.竣工・引き渡し

工事中に必要な場合は何度も確認しながら進めて、無事完成を迎えます。

引き渡し前は、打ち合わせと違っているところや不具合がないように完成前検査を行うのが一般的です。

引き渡しと同時に工事代金の残代金精算があるため、ローンを利用する場合は「住宅ローン実行の手続き」などを進めておきます。

以上が、注文住宅の基本的な流れです。

注文住宅は多くのことを調べたり、次々と決定しないといけないことがあったりして、完成まではなかなか気を抜けないかもしれません。

まずは、無料のHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスを利用してみてください。

スマホから簡単にあなたに合ったハウスメーカー・工務店をピックアップでき、実際の住宅プランの比較までできるので、「まったく好みと合わないハウスメーカー」や「予算が合わないハウスメーカー」などを極力避けながらハウスメーカーを比較することができます。

また、一般的なカタログ請求と異なり、間にコーディネーターが入って、集めたハウスメーカー・工務店の情報整理をお手伝いするので、「途中で混乱してしまった」というときにも素早く対応できます。

どのハウスメーカーにも偏らない中立の立場であなたの家づくりをサポートするので、ぜひお気軽にご利用ください!

4.注文住宅の予算を決めるポイント

注文住宅を建てるための予算を決めることは、家づくりをはじめる重要なポイントです。

土地を購入するにも依頼先を決めるにも、まずは予算を決めておかなければ目安となる基準が明確ではなく、いつまでも決めることができなくなってしまいます。

そうはいっても、どのように予算を決めればよいかわからない方も少なくないでしょう。

ここからは、予算を決めるための考え方のコツを解説していきます。

4-1.資金計画を立てる

まず、家づくりの資金はどのような方法で準備するか計画します。

「貯蓄から準備できる資金があるか」

「住宅ローンを利用する予定があるか」

「親族からの援助が見込めるか」

など、実際にどのような方法で資金を準備するかを具体的に想定していきます。

4-2.住宅ローンはいくら返せるかで判断

資金を用意するために、住宅ローンの利用を考えている方は多いでしょう。ここでの注意点は、住宅ローンを「いくら借りられるか」よりも「いくら返せるか」ということです。

住宅ローンの借入額は、年収に応じて増える傾向があります。しかし、それぞれの家族の収支内容は年収とは別のものです。子供の教育費にゆとりを持ちたい家庭もあれば、両頼の健康への不安に備えるために、保険の加入を重視している家庭もあるでしょう。

数年先の収支状況も検討した上で、無理のない返済計画を立てることが大切です。

4-3.土地と建物のバランスが大切

土地の購入が必要な場合、予算は「土地代金」と「住宅の建築費」の合計で考えます。ポイントは、極端に土地代に予算をかけすぎないことです。

全体の予算の上限はある程度決まってくるため、土地代が高くなればなるほど住宅部分にまわす予算が少なくなります。「土地」と「住宅」、両方の予算のバランスを考慮しましょう。

「資金計画の立て方をプロに聞きたい」という方は、無料オンライン相談サービス「HOME4U 家づくりのとびら」が便利なのでおすすめです。

これまでに数多くの資金計画を立ててきたハウスメーカー出身の専門アドバイザーが、あなたの予算や要望をお伺いしたうえで、あなたに合った資金計画の立て方をお伝えします。

営業トークは一切なし!

ここでしか聞けない実際の失敗談や対策、予算オーバーしないコツなどもお伝えできるので、ぜひ一度利用してみてくださいね。

費用・相場を知りたい方へ

HOME4U「家づくりのとびら」

オンライン無料相談がおすすめ!

- 資金計画の考え方がわかり、相談できる 住宅業界に詳しい専門アドバイザーが、【中立な立場】で資金計画の考え方をご説明。住みたいエリアの坪単価などもお調べします

- 自分にあったハウスメーカーが見つかる ハウスメーカーのご案内はもちろん、「こだわり」や希望をハウスメーカーにお伝えします!

- かんたんに自宅から相談できる スマホやパソコン、タブレットで簡単に、オンラインで「家からじっくり相談」できます。

5.注文住宅の依頼先の種類

注文住宅を建てるための依頼先は、主に以下の3つが挙げられます。

| 依頼先 | ハウスメーカー | 工務店 | 設計事務所 |

|---|---|---|---|

| 間取りの自由度 | △ | ◎ | ○ |

| デザイン性 | – | ○ | ◎ |

| 経営の安定性 | ◎ | △ | – |

| 建築物の品質 | ◎ | ○ | – |

| 工期 | ○ | △ | △ |

| 建築費用 | △ | – | – |

| サービス アフターケア | ○ | ○ | – |

それぞれの特徴とメリット・デメリットについてご紹介していきます。

5-1.ハウスメーカー

ハウスメーカーは、全国に営業拠点と展示場を持ち、工場でほとんどの部材を生産し、それを現場で組み建てる家づくりをしています。

「土地探し」から「住宅ローン」、「資金計画」まであらゆるサポートを依頼できるため、多方面での安心感があります。

5-1-1.ハウスメーカーのメリット

- 会社組織が大きく、経営が安定している

- 部材の多くが工場生産されるため品質が安定している

- 工期が比較的短い

- モデルハウスなどで実物を確認できる

- アフターケアがしっかりしている

5-1-2.ハウスメーカーのデメリット

- 企画型住宅といわれるものが多く、プランや素材の自由度が少ない

- 自由設計の仕様をする際に、価格が割高になる傾向がある

5-2.工務店

地域密着で、地元の気候風土に合わせた家づくりが特徴です。

施主の好みやこだわりに応じた自由設計に対応している会社が多く、無垢材などの自然素材を特色にした会社もあります。

5-2-1.工務店のメリット

- 間取りプランの自由度が高く、要望に近い家づくりができる

- 地域の気候風土を知っていて安心感がある

- 小回りが利くサービスが期待できる

5-2-2.工務店のデメリット

- 会社の規模によっては経営に不安がある

- 工期が長くなる傾向がある

5-3.設計事務所

設計の自由度を生かしてオリジナリティーのある家づくりができるのが、設計事務所の特徴です。

狭小敷地など一般的な住宅が建てることが難しいときなどは頼れる存在です。また、個性的なデザインを重視したい方におすすめです。

5-3-1.設計事務所のメリット

- 外観、内観とも自由度が高く、デザイン性の高い家が期待できる

- 設計者と施主との距離感が近く、詳細な部分も打ち合わせがしやすい

5-3-2.設計事務所のデメリット

- 設計費とは別に、施工店と別途契約を結ぶケースもある

- 工期が長くなる傾向がある

- 設計士との相性が合わない場合もある

HOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスなら、スマホから短時間であなたに合ったハウスメーカー・工務店が見つかります!

6.依頼先を決めるときのポイント

家族みんなが理想とする家づくりを進めるためには、依頼先選びが大変重要です。

しかし、最終的にどのように決めればよいのでしょうか。依頼先を決定するときのポイントをご紹介します。

6-1.デザイン・工法・予算を比較

ハウスメーカーはそれぞれ、工法やデザインが異なるプランを提示してきます。また坪単価も違ってくるため、プランと予算のバランスを比較しながら選びます。デザインが気に入ったとしても、大幅な予算オーバーとなってしまう場合は、「プランの見直し」を依頼するか、もしくは「依頼先の変更」を検討する必要があります。

6-2.建てたユーザーの話を聞く

気になるハウスメーカーで、実際に家を建てたユーザーの感想は非常に参考になります。建てたあとのアフターサービスまで聞いてみてください。

そして、良い点、悪い点をそれぞれに受け止めて、自分たちにとって何を優先すべきかを考えてみましょう。アドバイスを鵜呑みにするのでなく、最終的に自分たちで判断することが大切です。

6-3.信頼できるパートナーを選ぶ

工法やデザインが自分たちの理想の家づくりに近いと思っても、依頼先として信頼できなければ将来的によい関係が築けません。家づくりは建てるまで長い期間がかかりますが、実は建て終わってからのお付き合いのほうがずっと長くなります。

親身になって相談に乗ってくれて、ひとつひとつ不安を解消しながら進んでくれる。そんなよきパートナーを選びましょう。

7.土地の選び方

注文住宅を建てるうえで、長く暮らし続ける上で「土地選び」はとても重要なポイントです。

「どのエリアの土地を選ぶか」

「自分たちにとってどんな住環境が理想的なのか」

「周囲の環境は整っているか」

など、あなた自身や家族の将来を見据えて、しっかりと考えていきましょう。ここからは、土地を選び方のポイントをご紹介していきます。

7-1.住みたいエリアを決める

土地選びの第一歩は、住みたいエリアを決めることです。候補先のエリアを絞っていくためには、優先順位を決める必要があります。

- 通勤の利便性を求める

- 学区で選ぶ

- 住環境を優先させる

など、「ここならずっと暮らしていきたい」と思えるエリアの候補を選びます。

7-2.土地の予算・条件を比較

住みたいエリアの中でも、土地の売買価格や条件はそれぞれ異なります。

- 最寄り駅までの距離

- 買い物の利便性

- 公園や学校が近くにあるかどうか

- 再開発や開発予定があるエリアかどうか

など条件次第で変わってくるため、予算とのバランスを考えながら選びます。

7-3.将来的な環境の変化も大切

気に入った土地があった場合、周辺の住環境を調べることが大切です。実際に見に行ってみることはもちろん、周辺の建設予定・工事予定も調べておく必要があります。

例えば、南向きで道路に面しており、近くには公園もあるという立地は条件もよく、検討されやすい物件です。しかし、すぐ隣に高層マンションの建設計画があり、日当たりが期待できなくなる恐れがある場合は、再検討すべきでしょう。

もちろん、どのエリアにおいても将来的に環境の変化は考えられますが、現時点で調べることができる変化は把握しておくとよいでしょう。

8.注文住宅の素材の特徴

注文住宅を建てるときに使われる素材は、以下の2種類に大きく分けられます。

注文住宅の素材

- 無垢材などの「自然素材」

- 建材として製品化している「既製建材」

建材の選択によって、仕上がりのイメージは大きく異なります。デザインのこだわりや好みで選ぶ方もいるでしょう。

ここでは、それぞれの素材が持つ特徴やメリット・デメリットをご紹介していきます。

8-1.自然素材の特徴

環境にやさしい自然素材の大きなメリットは、素朴な風合いで温もりがあり、肌触りにも優しい点です。

また、調湿作用や殺菌作用があることから、フローリングに無垢材、仕上げに漆喰や珪藻土などの左官材、そして塗装に自然塗料を使うなど、自然素材を意識した家づくりは健康志向の方にも好まれています。

ただし、水にぬれた状態が長く続くと素材が傷みやすいため、外部で使う場合は素材の選定がポイントです。紫外線の影響も受けやすいため、外部であれば定期的に塗装するなどメンテナンスも必要となります。

8-2.既製建材の特徴

合板フローリングなどの既製建材は、一般的にハウスメーカーや工務店などでよく使われている素材です。

あらかじめ寸法や仕様の種類が決められており、好みのデザインやカラーなどを選択します。

建材の表面はコーティングされているため、水拭きも簡単にでき、お手入れのしやすさがメリットといえます。

また、現場での加工の手間が省けるため、工事期間の短縮にもつながります。

なお、はじめから「製品」となって形がつくられているため、現場で自由に加工することは基本的にはできません。

また、個性的なカラーやデザインを希望する場合、選択肢に限りがあるため物足りなさを感じることもあるかもしれません。

無料オンライン相談サービス「HOME4U 家づくりのとびら」では、このような素材の情報もわかりやすく解説し、理想のマイホームへのサポートをいたします。

まとめ

注文住宅基本的な工法・構造や、大まかな流れ、建築依頼先の種類など、注文住宅に関する基礎知識をお伝えしました。

それではおさらいです。

この記事のポイント

構造と工法の違いは何ですか?

- 構造:建物を支える骨組み

- 工法:構造を組み立てる方法

それぞれの種類や特徴、坪単価目安は「1.注文住宅の構造ごとのメリット・デメリット」以降をご覧ください。

注文住宅の工法とは何ですか?

「2.注文住宅の工法ごとの坪単価の目安と特徴」では、以下の工法について特徴や坪単価目安を解説しています。

- 在来工法(木造軸組工法)

- ツーバイフォー工法

- 木質パネル工法

- 鉄骨系ブレハブ工法

木造とプレハブの違いは何ですか?

木造とは注文住宅の構造の1つで、その名の通り、木材を使って建てます。

一方、鉄骨系プレハブ工法とは、注文住宅の工法の1つで、軽量鉄骨をパネルのように組み合わせた状態で現場に運び、組み立てます。

【注文住宅】プラン作成の基礎知識まとめ

家づくりプラン一括依頼で

複数ハウスメーカーを比較!

家づくりに失敗しないためには、自分に合ったプランを提案してくれるハウスメーカーを見つけ、比較・検討すること。

そこでおすすめなのがHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスです。

スマホから必要事項を入力するだけで、あなたのご要望に沿ったハウスメーカーを複数社ピックアップ。

気になるハウスメーカーを最大5社までお選びいただくと、【完全無料】で家づくりプランを一括依頼することができます。

この記事の編集者

まさかの…土地探しが振り出しに!?

住みたいエリアの条件だけで土地を探していたけど、よくよく建てる家を考えた結果、4人家族の家にするには狭すぎて断念…。