- 変更日:

- 2026.02.04

50代の住宅ローン事情について、平均的な借入金額・借入期間や審査に通るポイント・審査に落ちるポイントを、住宅ローンの基礎知識を交えてご紹介します。

この記事でわかること

- 50代で住宅ローンを利用している人は利用者全体の約7.3%

- 50代が選んだ物件は中古戸建住宅が一番多い

- 退職後のライフプランも考え、借入金額・月々の返済額を設定することが重要

本記事を読むことで、住宅購入を検討している50代の方の動向や具体的なシミュレーションがわかり、住宅購入に向けた一歩を踏み出せるでしょう。

50代でマイホームの購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

無料

まとめて依頼

何歳までに住宅ローンを組めばよいかお悩みの方はこちらの記事もご覧ください。

柴田 充輝

FP1級技能士・社会保険労務士・行政書士・宅建士。

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じ、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に1,000記事以上を執筆。

目次

1.データで解説!50代は住宅ローンをこんな風に組んでいる

50代で住宅ローンを組む際に、50代の平均的な年収・借入金額などのデータを元に解説いたします。

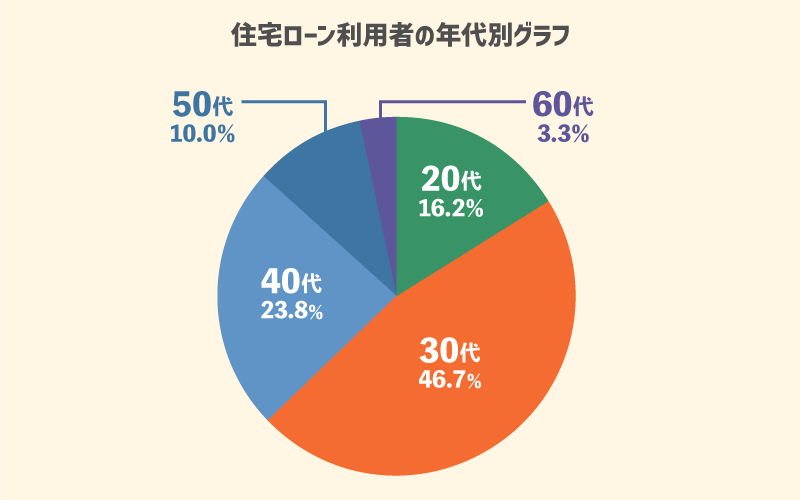

1-1.50代の住宅ローンの利用者は全体の約7.3%

参考:住宅金融支援機構「 住宅ローン利用者の実態調査【住宅ローン利用者調査(2024年4月調査)】」

住宅ローン利用者の実態調査【住宅ローン利用者調査(2024年4月調査)】」

住宅金融支援機構によると、50代の住宅ローン利用者は全体の10.0%。

40代以下と比べると非常に少ない割合であることがわかります。

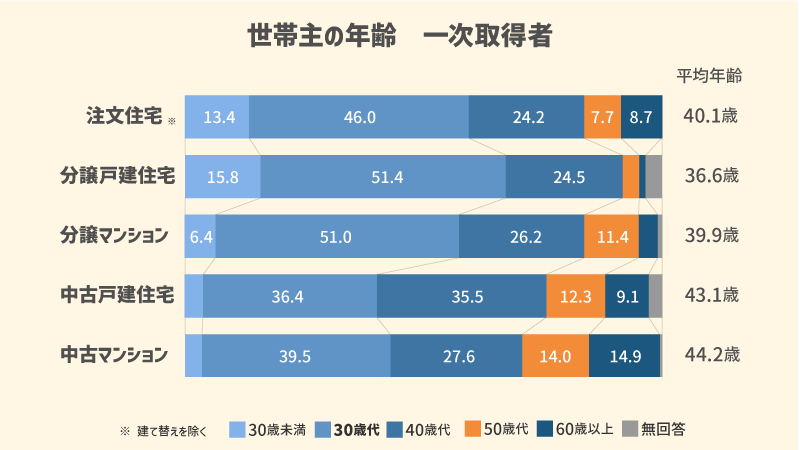

1-2.50代が選んだ物件は中古戸建住宅が一番多い

参考:国土交通省「 令和5年度住宅市場動向調査報告書」

令和5年度住宅市場動向調査報告書」

新築・中古物件において、初めて物件を取得した人のことを「一次所得者」と言います。

50代の一次所得者は、中古マンションが14.9%と一番多く、次いで中古戸建物件が9.1%。注文住宅は8.7%となっています。

1-3.50代の平均年収では住宅購入金額・借入金額・頭金・月々の返済額はどれくらい?

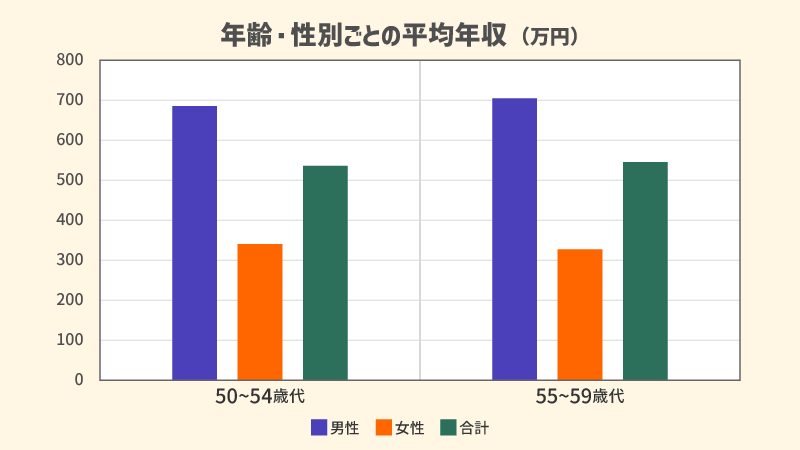

参考:国税庁「 令和5年分 民間給与実態統計調査―調査結果報告―」

令和5年分 民間給与実態統計調査―調査結果報告―」

国税庁の調べによると、50代の年収は以下のとおりです。

男女合わせた50代の平均年収

- 50代前半:540万円程度

- 50代後半:545万円程度

住宅購入金額の目安は、年収の7倍程度が目安です。平均なので、上記年収をベースに計算すると3,780万~3,850万円程度の住宅が購入できる計算になります。

以下より、借入金額・頭金・月々の返済額もシミュレーションしてみましょう。

条件は下記の通りです。

シミュレーションの条件

- 金利:1.5%

- 借入期間:20年

- 返済方法:元利均等返済

- 返済負担率:18%

| 年収 | 年収500万円程度 | 年収550万円程度 |

|---|---|---|

| 住宅購入金額 | 3,500万円 | 3,850万円 |

| 借入金額※ | 1,630万円 | 1,793万円 |

| 頭金 | 1,870万円 | 2,057万円 |

| 物件価格に対する頭金の割合 | 46.6% | 46.6% |

| 月々の返済額※ | 約7.8万円 | 約8.6万円 |

※住宅保証機構株式会社「住宅ローンシミュレーション」で算出

借入金額の決め方については「3-4」、頭金の考え方については「3-3」で詳しく解説しております。

1-4. 50代は審査が厳しくなりやすい!住宅ローンを組む年齢別のメリット・デメリット

住宅ローンは安定した返済ができるかどうかが、借入の審査に通過できるかのポイントです。働き盛りの30代・40代と比べると、50代は働ける期間が短いため、住宅ローンの審査がやや厳しくなる傾向にあります。

50代で住宅ローンを組むメリット・デメリットはズバリ以下の通りです。

50代で住宅ローンを組むメリット

- 資金面で余裕が出やすい

50代で住宅ローンを組むデメリット

- 20代~40代に比べて審査に落ちる可能性が高くなる

改めて、各年代のメリット・デメリットをご紹介します。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 20代 |

|

|

| 30代 |

|

|

| 40代 |

|

|

| 50代 |

|

|

| 60代 |

|

|

柴田 充輝

シミュレーションでは頭金比率46.6%となっていますが、50代の方は「老後資金の確保」も意識しなければなりません。頭金を多く入れすぎて手元資金が不足し、定年後の生活に支障をきたすのは避けましょう。

とはいえ、50代での住宅ローンでは「完済時年齢」も重要になるのが実情です。資産状況や何歳まで働く予定なのかを考えて、月々の返済額と老後資金のバランスを慎重に検討しましょう。

健康面での注意点として、団体信用生命保険の加入審査が厳しくなる傾向があります。持病がある場合は、ワイド団信などの選択肢も含めて早めに金融機関に相談することをおすすめします。

住宅購入は大きな買い物になるため、「本当にこの住宅プランでよかったのか…」と不安に感じる場面は多々あるでしょう。

なるべく不安を軽減させるためには、あらかじめハウスメーカー・工務店が立てた住宅プランを複数比較しておくことが大事です。

無料のHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスなら、スマホやパソコンから簡単にあなたの予算に合ったハウスメーカー・工務店がわかるうえ、実際の住宅プラン(資金計画含む)を複数比較することができます。

ハウスメーカー・工務店があなたのために作成した住宅プランの費用がわかるので、無理のない資金計画を立てやすくなり、自分に合った住宅ローンを選びやすくなりますよ。

疑問点やお悩みが出た際には、コーディネーターや注文住宅のプロに無料で相談することもできます。

家づくりで予算オーバーしたり、家計を圧迫させたりしないために、ぜひご活用ください!

2.50代で住宅ローンを組む際に生じるリスクと留意すべきポイント

50代で住宅ローンを組む際、30代・40代と比べ審査が厳しくなる傾向にあります。

ここでは、住宅ローンを組む際に考慮されるポイント、生じるリスク、留意すべきポイントについてご紹介します。

2-1.住宅ローンの審査で借入先が考慮するポイント

住宅ローンの審査では、主に下記の項目が考慮されるポイントです。

| 考慮されるポイント | 内容 | 考慮すると答えた割合 |

|---|---|---|

| 借入時年齢 | 住宅ローンを借入れるときの年齢 申し込み期間は20歳以上70歳未満とするのが一般的 | 96.0% |

| 完済時年齢 | 住宅ローンを完済するときの年齢 65歳までに完済するのが理想的 | 98.5% |

| 健康状態 | 団体信用生命保険に加入可能な健康状態かどうか | 96.6% |

| 年収 | 借入れるときの年収 | 94.0% |

| 返済負担率 | 理想は20%、多くても25%~30% | 92.0% |

| 雇用形態 | 派遣社員、契約社員、自営業者などを対象外とするケースもある | 71.5% |

| 勤続年数 | 1年以上勤めているかどうか | 93.6% |

| 担保評価 | 借入対象となる土地・建物へ付与された抵当権 | 91.8% |

| 連帯保証 | 連帯保証人の有無 | 87.1% |

| 金融機関の営業エリア | エリア内に居住・勤務しているか | 90.4% |

| 他借入状況 | 他での借入の有無や、過去の借入の返済状況 | 65.7% |

参考: 国土交通省「令和5年度民間住宅ローンの実態に関する調査結果報告書」

国土交通省「令和5年度民間住宅ローンの実態に関する調査結果報告書」

詳しい基準については、事前に借入先に問い合わせをしておくと良いでしょう。

▶【50代の注文住宅】などの適正価格を知る方法(無料)2-2.50代で住宅ローンを組む際に生じるリスク

50代で住宅ローンを組む際に生じるリスクは以下の3つです。

50代で住宅ローンを組むリスク

- リスク1:借入期間が短くなり、月々の返済額が増える可能性が高い

- リスク2:定年退職の後も返済を続ける必要があるため、老後の資金への不安が残る

- リスク3:健康状態によっては「団体信用生命保険」に加入できず、借入先判断で住宅ローンを組むことができない可能性がある

借入先によっては、住宅ローンの完済年齢を80歳としているケースもあります。完済年齢を高めに設定しておき、可能な範囲で繰上返済をして、当初の予定よりも早い完済を目指すのも1つの手段です。

実際に2-1のデータで審査時に完済時の年齢を考慮すると答えた割合は98.5%と一番高く、かなり重視されていることがわかります。

また、借入期間が短くなるほど月々の返済額は高くなるため、収入が減少する定年後の返済額が家計を圧迫してしまう可能性もあります。

▶【50代の注文住宅】などの適正価格を知る方法(無料)2-3.50代で住宅ローンを組む際に留意すべきポイント

50代で住宅ローンを組む際に留意すべきポイントは以下の4つです。

50代で住宅ローンを組むポイント

- ポイント1:老後にかかる費用も計算して、住宅ローンを組む

- ポイント2:借入期間を短く設定した上で、借入金額・月々の返済額と収支バランスを見ておく

- ポイント3:頭金を多く準備した上で借入を行う

- ポイント4:他に借入れているものがあれば、住宅ローンを組む前に完済しておく

借入期間によっては、定年後にも住宅ローンの返済を続けなければなりません。年金や預貯金・資産の取り崩しで返済をしなければならない事態が起こり得ます。

そのため、収入が減少した後の家計の収支バランスを見ながら借入金額を決めると良いでしょう。

また、同じ物件を購入する際にも頭金の有無によって、借入金額が大きく変わります。

頭金は住宅購入金額の20%程度が目安と言われていますが、50代は40代以下と比べると生活に必要なものがそろい、子どもも独立して貯金が多い傾向にあります。

総務省の家計調査報告によると、40代の「貯蓄現在高」は1,208万円で、「負債現在高」は1,388万円です。つまり、債務超過(資産全体で見ると赤字)の状況です。

50代の「貯蓄現在高」は1,705万円で、「負債現在高」は715万円です。一気に1,000万円程度のプラスとなっています。

頭金を用意できる余裕がある方は、目安より多めに支払っておいてもよいでしょう。

なお、親と子が同時に住宅ローンを組み返済を開始する「親子ペアローン」を用いれば、借入金額を多く設定できますが、契約時の手数料が2倍になるなどデメリットもあります。

柴田 充輝

50代では「退職金を住宅購入に充てるか、老後資金として温存するか」の判断が重要です。退職金を頭金に投入すれば借入額は減りますが、老後の生活資金が不足するリスクもあります。

また、退職金制度や受け取り方(一時金なのか年金なのか)によっても、適した借入方法は異なります。勤務先の退職金制度、受け取れる金額は早い段階で確認しておきましょう。

また、50代後半での住宅購入では「住み替えの可能性」も考慮が必要です。将来的に介護施設への入居や子ども世帯との同居が必要になった場合、物件の売却可能性や賃貸需要も検討要素となります。

どのような住宅ローンを組むにせよ、まずは無料のHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスであなたが建てたい家の実際の資金計画を比較してみましょう。

具体的にかかる費用がわかれば、予算オーバーや家を建てた後の生計を圧迫といったリスクを避けながら現実的な資金計画を立てることができますよ。

営業トークは一切ないので、ぜひご活用ください。

3.50代で住宅ローンを組むための基礎知識

50代で住宅ローンを組むための基礎知識を平均的な借入金額・借入期間や、住宅ローンを検討するタイミング、頭金などについてご紹介します。

3-1.50代の平均的な借入金額・借入期間

住宅購入金額は40代・50代であまり大きな差がありませんが、借入金額は600万円以上の差が出ています。

一方で借入金額が少ない50代の月々の返済額は40代よりも2万円程多く、借入期間が短くなるほどに、月々の返済額が負担として上乗せされることがわかります。

| 40代 | 50代 | 60代 | |

|---|---|---|---|

| 住宅購入金額 | 約3,548万円 | 約3,684万円 | 約3,229万円 |

| 借入金額 | 約2,146万円 | 約1,481万円 | 約588万円 |

| 月々の返済額 | 7万5,800円 | 9万4,723円 | 7万4,646円 |

| 借入期間 | 約28年 | 約23年 | 約23年 |

| 完済予定期間 | 約23年 | 約20年 | 約19年 |

引用:ARUHI「40代の住宅購入額や借入金額の平均は? |ARUHI「住宅購入に関する調査2021」他

また、借入金額は、頭金の有無によっても異なります。

頭金とは住宅を購入する際に、住宅購入金額の一部を先払いすることによってローンの総額から差し引く金額のことを指します。(詳細は3-3で解説)

3-2.住宅ローンを検討するタイミング

50代では主に「子どもが独立したこと」や「資金的に余裕があるタイミングであること」といった理由から住宅の購入を考えるケースが多いです。

また、下記3つのポイントも考慮した上で、住宅購入へ踏み切ると安心です。

住宅ローンを検討するタイミング

- 年収:年収400万円以上になったタイミング

- 利率の変動:金利が下がったタイミング

- 将来の予定:老後に向けて準備をするタイミング

3-2-1.年収400万円以上になったタイミング

| 400万円未満 | 19.8% |

|---|---|

| 400万~600万円未満 | 37.5% |

| 600万~800万円未満 | 21.4% |

| 800万~1,000万円未満 | 10.1% |

| 1,000万~1,200万円未満 | 4.2% |

| 1,200万円以上 | 7.0% |

参考: 住宅金融支援機構「2023年度 フラット35利用者調査」

住宅金融支援機構「2023年度 フラット35利用者調査」

住宅ローンを組んだ人の平均年収は400万~600万円が37.5%と一番多く、年収が400万円以上になったタイミングで住宅の購入や住宅ローンを利用していることがわかります。

▶【50代の注文住宅】などの適正価格を知る方法(無料)3-2-2.金利が下がったタイミング

住宅ローンの金利のことを「適用金利」と呼びます。

「適用金利」が決まるタイミングは、借入先によって異なります。

適用金利が決まるタイミング(一例)

- 住宅ローンを申し込んだタイミングの金利で決まる:財形住宅融資など

- 融資が実行されたタイミング「実行金利」の金利で決まる:【フラット35】、金融機関など

金利は毎月1回更新されます。

借入先によって、更新される日付は毎月1日や毎月10日など様々です。

利用者の多い【フラット35】や金融機関の金利は、融資が実行されたタイミングの「実行金利」が適用されます。

「実行金利」の場合、住宅ローンの申し込みから融資実行まで約1ヵ月半かかるため、手続きのタイミングによっては予定よりも金利が上昇するケースも、下降するケースも考えられます。

また、住宅ローンの金利の種類には下記3つの種類があります。

住宅ローンの金利の種類

- 変動型

- 固定型

- 全期間固定型

金利の種類によっても適用される金利の数値が異なるため、金利の動向を見ながら住宅ローンを検討することが大切です。(詳細は4-1で解説)

▶【50代の注文住宅】などの適正価格を知る方法(無料)3-2-3.老後に向けて準備をするタイミング

50代では子どもが独立したことをきっかけに、老後に向け住みやすい家に住み替えるケースが多いです。

他にも、以下のような事例も家を建てるベストタイミングとして挙げられます。

- 夫婦で暮らすのに十分なコンパクトな間取りの家に変える

- 転勤が落ち着いてきたため住宅を購入する

- 二世帯住宅に変える

特に、子どもが独立して夫婦二人で生活する場合、コンパクトな住居でも事足りる可能性が高いでしょう。購入費用と借入金額を抑えられれば、老後資金を圧迫するリスクを軽減できます。

▶【50代の注文住宅】などの適正価格を知る方法(無料)3-3.頭金の有無によるメリット・デメリット

頭金は住宅を購入する際に、住宅購入金額の一部を先払いすることによってローンの総額から差し引く金額のことを指します。

ここでは、頭金の有無によるメリット・デメリットをご紹介します。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

| メリット | 生活費など他の目的に手持ちのお金を使うことができる |

|---|---|

| デメリット |

|

例えば、3,000万円の住宅を購入する際に600万円の頭金を支払う場合は、差額の2,400万円を住宅ローンで準備する必要があります。

頭金無しで住宅ローンを組むフルローンや、住宅購入金額の他に諸費用を含め住宅ローンを組むオーバーローンで融資を得ることができるケースもありますが、住宅ローンの審査が厳しくなる傾向にあります。

3-3-1. 頭金の決め方

頭金の金額は、住宅購入金額のうち全体の10%~20%程を準備するケースが一般的です。

頭金の平均金額は下記のとおりです。

| 注文住宅 | 699.0万円 (資金全体の18.1%) |

|---|---|

| 注文住宅+土地 | 473.8万円 (資金全体の9.7%) |

| 建売住宅 | 294.5万円 (資金全体の8.2%) |

| マンション | 1,188.8万円 (資金全体の22.7%) |

| 中古戸建 | 219.7万円 (資金全体の8.7%) |

| 中古マンション | 529.9万円 (資金全体の17.4%) |

参考: 住宅金融支援機構「2023年度 フラット35利用者調査」

住宅金融支援機構「2023年度 フラット35利用者調査」

頭金を決める際は諸費用も含め、無理のない金額を設定することが大切です。

▶【50代の注文住宅】などの適正価格を知る方法(無料)3-4.住宅ローンの借入金額の決め方

住宅ローンの借入金額は

- 年収から判断する方法

- 月々の返済額から判断する方法

こちらの2種類があります。

3-4-1.年収から判断する方法

借入金額の目安として、年収倍率から求める考え方があります。

年収倍率の計算式

年収倍率=住宅購入にかかる費用(建物の建設費・土地の取得費)÷住宅ローン申込時の額面年収

一般的に借入金額は年収の約5~6倍を見ておくと、無理のない返済プランを立てやすくなります。

実際、住宅金融支援機構のデータでは、以下のように平均年収倍率が紹介されています。

こちらのデータは、年収400万円未満から年収1,200万円以上まで幅広い世帯の情報となるため、年収の約5~6倍を基準に、生活に余裕がある場合は6倍以上を検討していくとよいでしょう。

| 年収 | 借入金額 |

|---|---|

| 300万円 | 1,500万~1,800万円 |

| 400万円 | 2,000万~2,400万円 |

| 500万円 | 2,500万~3,000万円 |

| 600万円 | 3,000万~3,600万円 |

| 700万円 | 3,500万~4,200万円 |

| 800万円 | 4,000万~4,800万円 |

| 900万円 | 4,500万~5,400万円 |

| 1,000万円 | 5,000万~6,000万円 |

また、住宅購入にかかる費用には借入金の他に頭金も含まれます。

そのため、年収倍率7倍以上の住宅を購入していたとしても、実際の借入金額は頭金10~20%を除いた金額となります。

住宅購入金額が2,000万円でも、そのうち100万~200万円を頭金で支払うため、実際の借入金額は年収の約5~6倍がひとつの基準となります。

▶【50代の注文住宅】などの適正価格を知る方法(無料)3-4-2.月々の返済額から判断する方法

月々の返済額から逆算し、借入金額がどれくらいになるか判断する方法です。

総返済負担額の計算式

総返済負担率=総返済額÷年収×100

借入れた際の金利によって借入金額は変動しますが、一般的に年収・月収の20%を返済額としてあて、多くても25~30%程に抑えておくと無理のない返済プランが立てやすくなります。

ちなみに、総返済負担率の平均は23.4%です。(参考:住宅金融支援機構「 2023年度 フラット35利用者調査」)

2023年度 フラット35利用者調査」)

ここでは、下記の条件で住宅ローンを組んだ場合の月々の返済額と借入可能な金額をご紹介します。

- 金利:0.5%、1%、1.5%、2%

- 借入期間:20年

- 返済方法:元利均等返済

| 月々の返済額 | 金利 | 借入金額 |

|---|---|---|

| 5万円 | 0.5% | 1,141万円 |

| 1% | 1,087万円 | |

| 1.5% | 1,036万円 | |

| 2% | 988万円 | |

| 6万円 | 0.5% | 1,370万円 |

| 1% | 1,304万円 | |

| 1.5% | 1,243円 | |

| 2% | 1,186万円 | |

| 7万円 | 0.5% | 1,598万円 |

| 1% | 1,522万円 | |

| 1.5% | 1,450万円 | |

| 2% | 1,383万円 | |

| 8万円 | 0.5% | 1,826万円 |

| 1% | 1,739万円 | |

| 1.5% | 1,657万円 | |

| 2% | 1,581万円 | |

| 9万円 | 0.5% | 2,055万円 |

| 1% | 1,956万円 | |

| 1.5% | 1,865万円 | |

| 2% | 1,779万円 | |

| 10万円 | 0.5% | 2,283万円 |

| 1% | 2,174万円 | |

| 1.5% | 2,072万円 | |

| 2% | 1,976万円 |

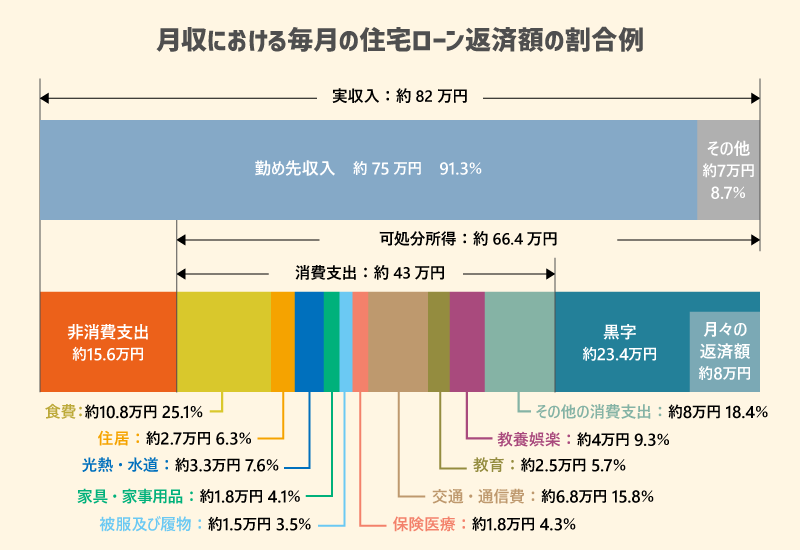

3-4-3.住宅ローンの返済を含む生活費の家計収支

50代の平均月収から住宅ローンの返済を含む生活費の家計収支をご紹介します。

ここでは、以下のデータを参考にシミュレーションしてみましょう。

50代夫婦の平均年収シミュレーション

- 夫月収:約50万円

- 妻月収:約30万円

- 世帯月収:約80万円

- 月々の返済額の割合:月収の10% 約8万

参考:国税庁「 令和5年分 民間給与実態統計調査―調査結果報告―」/総務省統計局「

令和5年分 民間給与実態統計調査―調査結果報告―」/総務省統計局「 家計調査報告(家計収支編)2024年(令和6年)平均結果の概要」

家計調査報告(家計収支編)2024年(令和6年)平均結果の概要」

なお、住宅ローンの返済について「負担がある」と答えた人は全体の64%と過半数を超えました。

50代では老後の資金のことも考えて住宅ローンを組むことが重要になります。

柴田 充輝

50代では世帯月収が80万円程度あっても、役職定年により月収が下がるケースは十分にあり得ます。60歳以降に継続再雇用になると、収入が半減するケースも少なくありません。

このように、50代の方は収入がどんどん下がっていく前提で、住宅ローンの返済を考えましょう。もちろん、家計の引き締めも欠かせません。いずれにしても、「できるだけ長く働く」とい意識を持つことが重要といえます。

「資金計画が難しそう…」と不安に感じた方もいるかもしれませんが、大手優良ハウスメーカー・工務店であれば、オーナー1人ひとりに寄り添った資金計画を提案してくれるはずなので、安心してくださいね。

無料のHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスであれば、全国に数万社あるといわれているハウスメーカー・工務店の中から、あなたの要望や予算に合ったハウスメーカー・工務店をピックアップできるうえ、最大5社分まで実際の住宅プラン(資金計画含む)を比較できます。

予算内で理想の住宅を実現できるかどうかは、ハウスメーカー・工務店の腕にかかっているといっても過言ではありません。

あなたにとってベストなハウスメーカー・工務店を効率よく見つけるために、ぜひご活用ください。

4.住宅ローンの金利の種類と借入先の選び方

住宅ローンの金利の種類と借入先の選び方についてご紹介します。

4-1.住宅ローンの金利の種類とメリット・デメリット

住宅ローンの金利の種類は3つあります。

住宅ローンの金利の種類

- 変動型:借入期間中、定期的に金利が変動し、一般的に5年に一度返済額が見直される

- 固定型:借入時の適用金利が返済開始から一定期間だけ固定されるため、期間中は返済額が変わらない

- 全期間固定型:返済開始から返済終了まで同じ金利が設定されるため、期間中は返済額が変わらない

各住宅ローンの金利のメリット・デメリットをご紹介します。

| 金利の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 変動型 |

|

|

| 固定型 |

|

|

| 全期間固定型 |

|

|

住宅金融支援機構の調査によると、各金利タイプの選択率は以下のとおりでした。

なお、状況にあわせて異なる金利の種類を組み合わせるミックスローンを実施している借入先もあります。

どの金利タイプが一概によいのかは言えませんが、金利上昇リスクと収入減少リスクがあることを考えると、固定金利のほうが安心感は大きいといえます。「年金生活に入ったあとに、毎月の返済額が増えるのは嫌」と考える方は、固定金利が無難です。

ただし、変動金利には5年間は返済額が変わらない「5年ルール」があります。退職金や預貯金で早期に完済できる見込みがある場合、当初の金利を抑えられる変動金利を選択したほうが、支払利息を抑えられます

ミックスローンの例

- 変動型から全期間固定型へ変更する

- 固定型から変動型へ変更する

ライフプランにあわせた設定が可能ですが、固定期間内(特約期間内)は変更ができないなど規定があるため、借入先に予め確認をとると安心です。

▶【50代の注文住宅】などの適正価格を知る方法(無料)4-2.住宅ローンの借入先の種類とメリット・デメリット

住宅ローンの借入先は主に以下の6つあります。各借入先のメリット・デメリットをご紹介します。

| 借入先の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 都市銀行・信託銀行 |

|

|

| 地方銀行 |

|

|

| ネット銀行 |

|

|

| フラット35 |

|

|

| 提携融資(不動産会社) |

|

|

| 財形住宅融資(勤務先) |

|

|

借入先によって金利の設定や手数料の有無などが異なります。

複数の借入先を比較検討し、自分にあった借入先を選ぶと良いでしょう。

4-3.返済の種類とメリット・デメリット

返済の種類には、元利均等返済と元金均等返済の2種類があります。それぞれの特徴とメリット・デメリットをご紹介します。

元利均等返済・元金均等返済の特徴

- 元利均等返済:毎月の返済額が同じ返済方法

- 元金均等返済:住宅ローンの残高によって返済額が変わる返済方法

| 返済の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 元利均等返済 |

|

|

| 元金均等返済 |

|

|

借入先によっては、元金均等返済を取り扱っていないところもあります。

返済計画とあわせ、それぞれのメリットとデメリットを理解したうえで、適した返済方法を選択しましょう。

柴田 充輝

金利タイプ選びは重要ですが、現在の資産状況や受け取れる退職金、60歳以降の収入などによって、適した借入方法は異なります。「リスクを取りたくない」という方は固定金利、「ある程度資産に余裕があり、リスクを取れる」という方は、変動金利を選択しましょう。

借入先選択について:は、金利の低さだけでなく「相談しやすさ」も重要な判断要素です。ネット銀行は金利面で有利ですが、返済計画の変更や繰上返済の相談など、対面でできません。

対面サポートの充実具合を重視するなら、地方銀行や信用金庫なども検討価値があります。契約前に不安がある場合は、納得できるまで相談するとよいでしょう。

家づくりのための資金計画で悩み込んでしまいそうになったら、時には注文住宅の無料サービスも活用しましょう。

▶【50代の注文住宅】などの適正価格を知る方法(無料)5.50代で住宅ローンを組んだシミュレーション

以下の条件の時、50代で住宅ローンを組むとどれくらいの金額・期間になるか、一例をご紹介します。

シミュレーション条件

- 住宅購入金額:2,215万円

- 住宅ローンの借入金額1,615万円

| 住宅購入金額 | 2,215万円 |

|---|---|

| 借入金額 | 1,615万円 |

| 頭金 | 600万円 |

| 年収 | 600万円 |

| 金利の種類とパーセンテージ | 変動金利型(1.1%/元利均等返済) |

| 月々の返済額 | 約7.5万円(返済負担率14.999%) |

| 借入期間 | 20年 |

| 総支払額 | 約1,800万円 |

※一般財団法人住宅金融普及協会「住宅ローンシミュレーション」で算出

総支払額には、利息が含まれます。

また、実際に利息がどれくらいかかるかは、金利によって異なります。

自身でも複数のパターンでシミュレーションを行い、無理がない返済が可能かを調査しましょう。シミュレーションをする際には、金利の上昇や収入の減少など、「悪いシナリオ」が発生する可能性を織り込むことが大切です。

6.50代で住宅ローンを組む際に使える補助金制度と減税制度

50代で住宅ローンを組む際に使える補助金制度と減税制度をご紹介します。

<補助金制度 一例>

- ZEH補助金

<減税制度>

- 住宅ローン減税

なお、こちらでご紹介する国の補助金制度・減税制度の他にも、各自治体で行っている補助金制度もあります。

ここでは国の制度について詳しく見ていきましょう。

6-1.【補助金制度】ZEH補助金

ZEH住宅の補助金制度とは、高断熱で高い省エネ性能を有するZEH住宅を建てると申請できる補助金です。

| 対象者 |

|

|---|---|

| 対象住宅 | 高い省エネ性能(ZEHレベル)を証明書等により確認できる住宅

|

| 補助される金額 |

|

| 公募期間 | ZEH:2025年4月28日~2025年12月12日 次世代ZEH+: 2025年4月28日~2025年11月10日(一次公募期間) 2025年11月20日~2026年1月9日(二次公募期間) 次世代HEMS:2025年 4月28日~2025年12月12日 |

参考:一般社団法人環境共創イニシアチブ「戸建ZEH|ZEH補助金」

▶【ZEH補助金】など、補助金・減税制度を賢く活用する方法(無料)6-2.【減税制度】住宅ローン減税

住宅ローンを使用して新築・購入、増改新築をした場合に年末の住宅ローン残高の0.7%分を所得税から控除する制度です。最大13年間適用されます。

| 対象者 |

|

|---|---|

| 条件 |

|

| 補助される金額 |

|

| 減税期間 | 最大13年 |

【2024年】住宅ローン減税制度改正

2024年1月から「住宅ローン減税」の仕組みが以下のように変更されました。

借入限度額

子育て世帯・若者夫婦世帯※が2024(令和6)年に入居する場合、以下の水準を維持する。

認定住宅:5,000万円/ZEH水準省エネ住宅:4,500万円/省エネ基準適合住宅:4,000万円

※18歳以下の子どもがいる、 もしくは夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

床面積要件緩和措置の期限

新築住宅の床面積要件を40平米以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分)の建築確認の期限を以下のとおり延長する。

2024(令和6)年12月31日 → 2025(令和7)年12月31日

新築住宅の条件

2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準を満たす住宅であることを条件とする。

※借入限度額は省エネ性能に応じて異なる

※申請には「省エネ基準以上適合の証明書」が必要

参考:国土交通省「住宅ローン減税」

▶【住宅ローン控除】など、補助金・減税制度を賢く活用する方法(無料)

柴田 充輝

住宅ローン減税は最大13年間の控除期間がありますが、定年退職後は所得税額が大幅に減少するため、フル活用できない可能性が見込まれます。退職したあとは納税額も減るため、控除しきれない部分が発生するかもしれません。

ZEH補助金は採択される必要があるため、補助金ありきで予算を組むのは避けましょう。また、ZEH住宅は住み心地がよい一方で、物件価格も高くなるため、補助金狙いで購入するのは危険です。

なお、自治体によっては50代向けの住み替え支援制度を行っています。お住まいの地域で利用できる支援制度がないか、確認してみましょう。

7.住宅ローンの審査に必要なもの

住宅ローンの審査に必要なものは下記のとおりです。

<事前審査>

- 本人確認書類:運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証など

- 収入を証明する書類:源泉徴収票(直近のもの)、給与・賞与明細、確定申告の控えなど

- 購入物件に関する書類:間取り図・配置図、見積書、物件のパンフレット・チラシ、土地登記事項証明書、建物登記事項証明書など

- その他の借入に関する書類:返済予定表または残高証明書

<本審査>

- 住宅ローンの申し込みに関する資料:住宅ローン借入申込書、個人情報に関する同意書、団体信用生命保険申込書兼告知書など

- 本人確認書類:運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証、住民票、実印、印鑑証明書など

- 収入を証明する書類:源泉徴収票(直近のもの)、給与・賞与明細、確定申告の控えなど

- 購入物件に関する書類:不動産売買契約書、物件概要書、間取り図・配置図、見積書、物件のパンレフレット・チラシ、土地登記事項証明書、建物登記事項証明書など

- その他の借入に関する書類:返済予定表または残高証明書

借入先によっても必要な書類が異なるケースがあります。

借入先のウェブサイトやパンフレットなどに必要書類の記載があるため、事前に確認をしておくと良いでしょう。

8.無理なく住宅ローンを返済する2つのポイント

住宅ローンの返済が滞ると、住宅ローンを一括で返済しなければならないなど、大きな負担になります。

無理なく住宅ローンを返済するため、特に下記の2つのポイントを押さえておくと安心です。

- ポイント1:月々の返済額に余裕をもつこと

- ポイント2:補助金や減税制度を活用すること

柴田 充輝

提示された書類に加え、50代では「退職予定に関する書類」や「退職金見込額証明書」の提出を求められる場合があります。また、健康状態が審査に大きく影響するため、団体信用生命保険の告知事項は正確に記載し、持病がある場合はワイド団信の検討も必要です。

「月々の返済額に余裕をもつ」ことは重要ですが、50代では「定年後の収入減少」を具体的に織り込む必要があります。勤務先での継続雇用制度がある場合は、その条件も事前に確認しておきましょう。

まとめ

50代で住宅ローンを組む際に必要な情報をお伝えしました。

それではおさらいです。

この記事のポイント

50代で住宅ローンを組む際の、月々の返済シミュレーションは?

50代・年収500万円~700万円の人が住宅ローンを組んだ際の月々の返済額例は、以下の通りです。

- 年収500万円程度:約7.8万円

- 年収550万円程度:約万8.6万円

住宅購入金額や借入金額、頭金は「1-3.50代の平均年収では住宅購入金額・借入金額・頭金・月々の返済額はどれくらい?」をご覧ください。

50代だが「貯金なし」なので「住宅ローンあり」で家を買いたい

貯金がなく、頭金を用意せず家を買う際には、以下のようなデメリットも含め検討しましょう。

- 住宅ローンの審査が厳しくなる

- 借入金額が多くなるため、利息が増える

「3-3.頭金の有無によるメリット・デメリット」デメリットも確認しながら、最適な住宅ローンを組んでくださいね。

家づくりプラン一括依頼で

複数ハウスメーカーを比較!

家づくりに失敗しないためには、自分に合ったプランを提案してくれるハウスメーカーを見つけ、比較・検討すること。

そこでおすすめなのがHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスです。

スマホから必要事項を入力するだけで、あなたのご要望に沿ったハウスメーカーを複数社ピックアップ。

気になるハウスメーカーを最大5社までお選びいただくと、【完全無料】で家づくりプランを一括依頼することができます。

この記事の編集者

無料サポートサービスのご紹介

まずはネットで

家づくりに関する情報を集めたい

注文住宅のコラムや建築実例の閲覧、費用シミュレーションなどは「家づくりのとびら」がおすすめ!

▷【無料】家づくりのとびら会員登録はこちら

実際の建築プランを

複数比較・検討したい

簡単なスマホ入力だけで、複数のハウスメーカーの建築プランが無料でもらえる「プラン作成サービス」がおすすめ!

▷【無料】プラン作成依頼はこちら

費用やハウスメーカー選びのコツを

詳しく直接聞きたい

ハウスメーカー出身のアドバイザーに、自宅から簡単に相談できる「無料オンライン相談サービス」がおすすめ!

▷【無料】オンライン相談はこちら