- 変更日:

- 2025.11.16

注文住宅は間取りや設備などの設計段階から発注者の希望を反映できる分、費用の内訳も複雑です。

新築で注文住宅を建てようと考えている方に向けて、注文住宅建築の際に係る費用内訳や費用調達について、わかりやすくまとめました。

この記事を読んだらわかること

- 注文住宅の費用内訳

- 注文住宅の費用相場、シミュレーション

- 予算別の注文住宅のイメージ

敷地の条件や住宅プランなどによって総費用は異なりますが、事前に情報をまとめておけば、無理のない資金計画を立てやすくなります。

無料

まとめて依頼

注文住宅の費用相場について、全体像を把握したい方はこちらの記事もご覧ください。

柴田 充輝

FP1級技能士・社会保険労務士・行政書士・宅建士。

厚生労働省や保険業界・不動産業界での勤務を通じ、社会保険や保険、不動産投資の実務を担当。多くの家庭の家計見直しや資産運用に関するアドバイスを行っている。金融メディアを中心に1,000記事以上を執筆。

目次

1.注文住宅の費用内訳

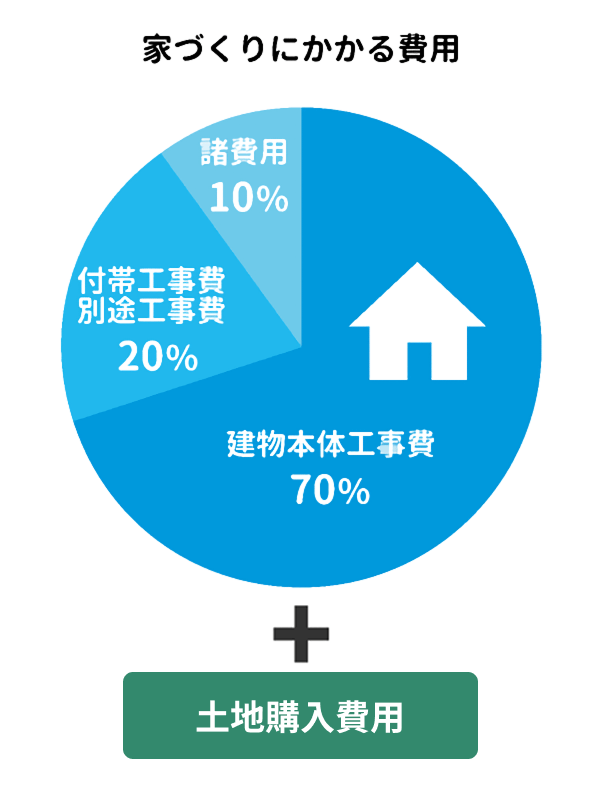

注文住宅を建てるときの費用は、大きく「本体建築工事費」「付帯工事費(別途工事費)」「諸費用」の3つに分けられ、所有地がない場合には土地の購入費用もかかります。

それぞれに含まれる費用内訳を詳しく解説します。

1-1.土地購入費用の内訳

注文住宅を建てるにあたって、所有地がない場合は、まず土地の購入から始めなければなりません。

不動産会社を通じて土地を購入する場合は、不動産会社への仲介手数料や印紙代、登録免許税が必要です。また、土地の所有にあたっては、固定資産税や都市計画税などの税金が課されます。

| 費用項目 | 説明 |

|---|---|

| 土地取得費 | 平均1,495万円※ |

| 不動産会社への 仲介手数料 | 土地の売買価格の3%+6万円が上限 |

| 印紙代 | 土地の売買やローンの借り入れ契約書にかかる印紙税 |

| 登記にかかる登録免許税 | 所有権移転の手続きにかかる手数料 |

| 司法書士の報酬 | 上記の登記に関する手続き・ローンの抵当権設定を司法書士に依頼する場合に発生します |

| 不動産取得税 | 不動産の取得にかかる税金 |

| 固定資産税・都市計画税 | 土地の所有にかかる税金 |

| ローンにかかる手数料・利息 | つなぎローンを利用する場合は建物の完成まで利息も発生します |

| 消費税 | 土地の売買金額には消費税は発生しません。しかし、仲介手数料や司法書士の報酬には消費税が課税されます。 |

※参考:住宅金融支援機構「 住宅金融支援機構「2024年度フラット35利用者調査」のうち、土地付き注文住宅融資利用者の平均

住宅金融支援機構「2024年度フラット35利用者調査」のうち、土地付き注文住宅融資利用者の平均

土地によっては建築条件が課されている場所もあり、その場合は指定された施工会社に仕事を依頼しなければなりません。

▶理想の条件を押さえた家づくり、最適価格を知る方法(無料)1-2.建物本体工事費用の内訳

建物本体工事費用とは、建物そのものの建築に必要な費用のことです。土地代を除く住宅の購入における費用の割合を見ると、本体工事費用は全体の約70%以上を占めるといわれており、以下のような費用が含まれます。

(1)仮設工事にかかる費用

(2)基礎工事にかかる費用

(3)木工事にかかる費用

(4)内外装工事にかかる費用

(5)エアコンなど設備設置にかかる費用

(6)設計料

仮設工事や基礎工事、木工工事のような基礎・構造づくりをはじめ、外装・屋根・窓・扉・断熱材やタイルの取り付け、電線や水道管の配線・配管、空調の工事、そのほか住宅設備の設置工事なども含まれます。

ただし、庭や門、塀、駐車場など、建物の外回りの工事は、建物本体工事に含まれません。

(1) 仮設工事にかかる費用

最初に行うのが工事に必要な足場の組み立て、仮設電気、水道、トイレの設置です。足場の面積が大きければ、それだけ費用がかかります。

(2) 基礎工事にかかる費用

構造全体を支えるための工事です。基礎工事には「ベタ基礎」と「布基礎」の2種類に分かれます。

「ベタ基礎」は、床下全体にコンクリートを打って作る基礎のことです。「布基礎」は、建物の壁に沿ってコンクリートを打って作ります。

どちらも建物が沈む可能性を下げ、シロアリ対策にも有効です。一般的には、使用する鉄筋やコンクリート量の少ない「布基礎」のほうが費用を抑えられます。

(3) 木工事にかかる費用

木材を主原料にして加工や組み立て、取り付けをする工事のことです。時間、費用ともに一番比重の大きな工事です。

(4) 内外装工事

外壁、屋根、屋上防水や塗装、壁のサイディングなどが外装工事です。

外壁材は、使用する素材によって費用が大きく異なります。内装工事には、床フローリング・タイル貼り、クロス貼りなどが該当します。

外装同様に内装費用も選択する材料によって変わるもののため、用途に応じて材料を選択すれば費用を抑えられるでしょう。

(5) 空調工事や設備の設置工事にかかる費用

空調工事や家の設備の設置にかかわる工事費用です。キッチンや浴室など、グレードやオプション選択によって費用が変わります。

(6) 設計料

会社にもよりますが、注文住宅の醍醐味ともいえる設計料も、本体工事費用に含まれる場合があります。

設計事務所の実績や料金設定で大きく異なるのであくまで目安ですが、一般に建築費用全体に占める設計料の割合としては、3,000万円の木造住宅の場合で10~15%程度といわれています。

なお、設計図の仕様通りにきちんと施工が行われている場合や、設計事務所が管理・監督してくれる場合は、それらの費用も含んで「設計監理料」という名で計上されます。

▶理想の条件を押さえた家づくり、最適価格を知る方法(無料)1-3.付帯工事費(別途工事費)の内訳

付帯工事費(別途工事費)とは建物以外の部分の工事にかかる費用で、総費用の15~20%が目安といわれています。

付帯工事費の具体的な内訳としては、以下のようなものが挙げられます。

(1)駐車場や庭、門、塀などの外構工事にかかる費用

(2)水道管やガス管を敷地内に引き込む工事費用

(3)照明やエアコン、カーテンなどの購入・取り付け工事費用

(4)古い家の解体費用・地盤調査費・地盤改良工事費

もし下水道が開通していない場合や、太陽光発電システムなどを設置する場合には、別途費用が必要となります。

地盤の強さやインフラの状況など、選んだ土地によっては予想よりも多くの工事費用が発生するケースも珍しくありません。付帯工事費用がどの程度かかるのか、見積もりの時点でしっかり確認する必要があるでしょう。

(1) 駐車場や庭、門、塀などの外構工事にかかる費用

駐車場や庭など、建物の外にかかる費用です。造園やエクステリアの専門会社へ依頼する場合は、別途費用として準備する必要があります。

庭の面積やデザインなどによっても大きく予算が変わるため、調整しやすい費用といえるでしょう。

(2) 水道管やガス管を敷地内に引き込む工事費用

水道管、ガス管工事は、水道やガス本管から家の敷地内まで引き込んで配管する工事です。水道引き込み工事は30万~50万円、ガス管は一般的に1m引き込むのに1万円程度が相場といわれています。

例えば、15m引き込む場合には15万円程度となる計算です。

(3) 照明やエアコン、カーテンなどの購入・取り付け工事費用

照明の数や種類、窓の大きさや数、エアコン台数によって費用が変わります。電気のスイッチやコンセントカバーなどの取り付け、建物全体の電気をまとめる配電盤の設置費用もかかります。

本体工事費に含まれる場合もあるので、プランごとに見積書の明細を確認しましょう。

(4) 古い家の解体費用・地盤調査費・地盤改良工事費

家を建て替える場合、また購入した土地に古い家が建っている場合は、取り壊すための解体工事費用がかかります。

追加で地盤調査や地盤改良工事が必要になった場合も、付帯工事費用に含まれます。

1-4.諸費用

諸費用とは、建物や建物まわりの建築工事以外にかかる全ての費用です。住居を建築する際には、工事費用以外にもさまざまな費用がかかります。

諸費用の金額は、建築工事費用全体の10%程度が目安といわれています。

ひとつひとつは細々とした出費でも、合算すると予想以上の出費になることもあるため、余裕を持った予算設定をする必要があるでしょう。

(1) ハウスメーカーや工務店との契約にかかる費用

不動産会社や工務店との工事請負契約にかかる手数料や印紙代です。

(2) 不動産取得・住宅ローンにかかる税金

不動産の取得や住宅ローンの借り入れには、以下のような税金が発生します。

| 説明 | |

| 印紙税 | 工事請負契約書や住宅ローンの契約書にかかる印紙税 |

| 登記にかかる登録免許税 | 「表示登記」「所有権保存登記」など登記手続きにかかる税金。 住宅ローンを利用する場合は「抵当権設定登記」も必要です |

| 不動産取得税 | 不動産の取得にかかる税金 |

| 固定資産税・都市計画税 | 不動産の所有にかかる税金 |

| 消費税 | 建物にかかる費用(工事費や設計料)については消費税が発生します |

(3) ローンに関する費用

家の購入に伴う住宅ローンを結ぶ際に「融資事務手数料」や保証人の代わりに支払う「保証料」が発生します。

また、住宅ローンを組む際には、一般的に次で紹介する「火災保険」の加入も必須です。

(4) 保険料 [火災保険・地震保険・団体信用生命保険料]

住宅ローンで借り入れをする場合、火災保険の加入は必須です。近年は地震による火災や倒壊のリスクを減らすため、地震保険にも加入するケースが増えています。

ほとんどの住宅ローンでは、ローンの債務者に病気や事故などで支払いができなくなった際に支払い義務をなくせる「団体信用生命保険(団信)」の加入が必須条件となっています。

(5) 地鎮祭や上棟式

地鎮祭や上棟式の費用についても考慮しておきましょう。神主さんへの謝礼(初穂料)は3万円程度、お供え物は1万円程度が相場です。

また、基礎工事が完了して建物の骨組みが出来上がった時に行う上棟式は、一般的にお供え物や大工さんへご祝儀、昼食が必要です。ご祝儀は棟梁が1万~2万円、大工さんへは1人5千円程度が相場だといわれています。

(6) 家具や家電の購入費用

新居用の新しい家具や家電など、必要なものをリストアップして購入費用を把握しておきましょう。家具ではダイニングセットやソファ、本棚や収納ラック、家電では冷蔵庫や洗濯機、電子レンジなどが考えられます。

新しい住環境で生活を始める際に、家具・家電を一新したいと考える人も少なくありません。予算を立てながら、快適に生活するための準備を進めていきましょう。

(7) 引っ越し代

場合によっては、新居ができるまでの仮住まいへの引っ越し費用も必要です。もし大きな荷物を預けるならトランクルームの賃貸も検討し、必要であれば引っ越し代として含めましょう。

▶理想の条件を押さえた家づくり、最適価格を知る方法(無料)1-5.その他費用について

入居後にご近所に挨拶回りをするのなら、その挨拶の品を揃えるにもお金がかかります。

また、工事中の大工さんへの差し入れなどの費用も、念頭においておきましょう。

FP1級技能士

柴田 充輝

本体工事費70%、付帯工事費20%、諸費用10%という一般的な目安に過ぎず、実際は立地や条件により大きく変動します。都市部では付帯工事費が25~30%に達するケースも珍しくありません。特に狭小地や傾斜地では足場費用や重機搬入費が割高になります。

地盤改良工事を見落とすと、予算オーバーの原因となります。軟弱な地盤では100万~200万円の追加費用が発生する場合があるので注意が必要です。

既存建物の解体では、アスベストや地中埋設物の処理で想定外の費用が生じるリスクもあります。必ず事前調査を徹底し、複数の業者で見積もりを取って比較して決めましょう。

マイホームの建築にはさまざまな費用が発生しますが、総予算の10~15%を予備費として確保しておくと、予想外の出費にも対応しやすくなります。工事中の仕様変更や追加工事は避けられないケースも多く、予備費がなければ突発的な支出に対応できません。

住宅ローンは土地代込みの総額で事前審査を受け、つなぎ融資の利息負担も含めて資金計画を立てておくと、建築中の資金ショートを防げます。契約前に全ての費用項目を明確化し、あいまいな部分は必ず確認しておきましょう。

自分の予算に合ったハウスメーカーを探すなら、無料オンライン相談サービスHOME4U 家づくりのとびらがおすすめです。

注文住宅やハウスメーカーに詳しい専門アドバイザーが、あなたのお話をお伺いしたうえで、あなたにぴったりな資金計画や予算にあったハウスメーカーをご案内いたします。

具体的な費用イメージを相談できるので、はじめての家づくりでも安心して資金計画が立てられますよ。

ハウスメーカーを探したい方へ

HOME4U「家づくりのとびら」

オンライン無料相談がおすすめ!

- 自分にあったハウスメーカーが見つかる ハウスメーカーのご案内はもちろん、「こだわり」や希望をハウスメーカーにお伝えします!

- ハウスメーカー出身アドバイザーに聞ける 注文住宅のプロ集団が、【中立な立場】でご説明、ご相談にのります。

- かんたんに自宅から相談できる スマホやパソコン、タブレットで簡単に、オンラインで「家からじっくり相談」できます。

2.注文住宅の費用相場

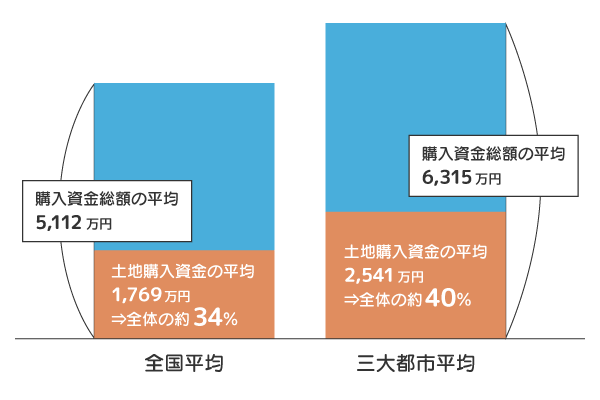

国土交通省によると、住宅建築資金と土地購入資金をあわせた新築注文住宅の購入資金の総額は、全国平均で6,248万円、東京・名古屋・関西圏のいわゆる三大都市圏平均では7,756万円です。

そのうち、土地購入資金は全国平均で全体の約30%、三大都市圏内では約36%を占めています。

土地付きの場合、注文住宅の予算全体の3~4割を土地の購入費用の目安と考えてよいでしょう。

土地の費用を抑えられれば、建物にかかる費用を増やす余地を生み出せます。住みやすい家の条件として、最低限のボーダーラインをどこに置くかを考えながら、土地購入を検討しましょう。

プロに相談しながらシミュレーションしてみたいという方は、無料オンライン相談サービスHOME4U 家づくりのとびらをご利用ください。

3.注文住宅の費用を支払うタイミング

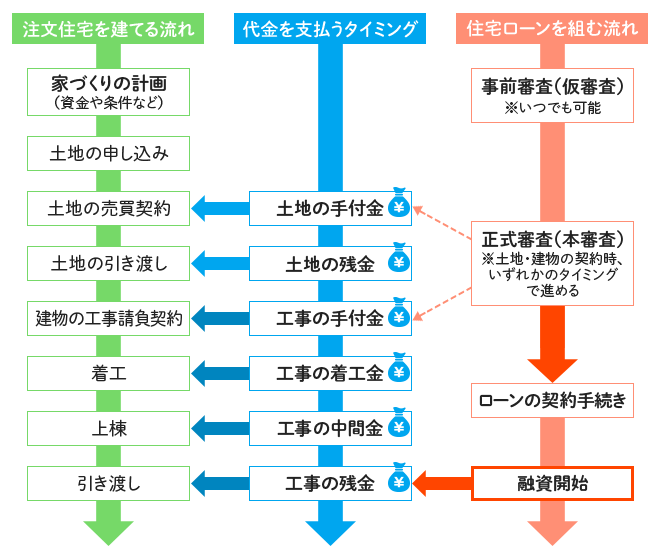

一般的に、注文住宅の費用は数回に分けて支払います。

次の図は、費用を支払うタイミングを注文住宅建築の流れに合わせてまとめたものです。

土地を購入するのであれば、先に土地の購入費用を清算する必要があります。

土地費用の支払いは2回

- 売買契約時:手付金(売買代金の5~10%)と仲介手数料の半額を支払う

- 引渡し時:売買代金の残りと諸費用(仲介手数料の残金、登記費用など)を支払う

ハウスメーカーに土地探しを依頼すれば、支払い計画をトータルで主導してもらえるため、スムーズに進められます。

ハウスメーカーや施工会社にお金を支払うタイミングは、通常4回(契約金、着工金、上棟金、最終金)です。

金額は、契約金額の総額を均等割りするケース、支払うタイミングによって金額を変えるケースがあります。必要な金額・タイミングは、必ず確認しておきましょう。

FP1級技能士

柴田 充輝

実際には、マイホームを建てるエリアや地域によって、土地購入資金には差があります。特に首都圏では土地価格の高騰により、総額8,000万~9,000万円を超えるケースも少なくありません。土地代が総額の3~4割という目安も、都心部では5~6割に達するというケースもあります。

土地代を抑えて建物にコストをかける戦略は有効ですが、立地条件を妥協しすぎると資産価値の維持が困難になるリスクがあります。交通利便性や学区、将来の街づくり計画などを総合的に評価し、最低限のボーダーラインを慎重に設定することが重要です。

金融機関と事前に相談し、支払いスケジュールに合わせた融資実行計画を立てられれば、資金繰りの安定化が図れます。契約前に全支払いタイミングでの資金調達方法を確認しておきましょう。

マイホームを建てる際には、「あれもこれも」という意識が働き、予算が膨張してしまうケースが少なくありません。予算オーバーになると生活が苦しくなってしまう恐れがあるため、どこまで出せるかを事前にしっかり決めておくとよいでしょう。

4.注文住宅の費用計画の立て方《3ステップ》

注文住宅の資金計画は、以下の3つのステップで進めるのがおすすめです。

注文住宅の資金計画3ステップ

- 自己資金(頭金)を決める

- 住宅ローンで借りる金額を決める

- 住宅ローンの種類を選ぶ

自己資金は一般的に、住宅資金全体の20%以上が望ましいといわれています。

国土交通省の住宅市場動向調査によると、実際は20%より多めの自己資金を用意する人が多い傾向です。

また、自己資金は諸費用やローンの頭金など、ローンで支払えないものに充当するため、その費用を賄える自己資金を用意する必要があります。

住宅ローンの概要については以下の記事をご覧ください。

家づくりのとびらでは、予算面の質問項目に入力するだけで注文住宅の予算をシミュレーションできます。

資金計画のスタートにぜひご活用ください。

そのままプロに相談することも可能です。

参考:国土交通省 住宅局「令和5年度 住宅市場動向調査報告書(令和6年7月)」

5.注文住宅の費用を抑えるポイント

注文住宅の費用を抑えたいときには、次のようなポイントで費用を抑える工夫をします。

- 土地の予算を減らす

- 建物を小さくする

- 建築費用を抑えるプランにする

- セミオーダーの注文住宅を選ぶ

- 賃貸併用住宅を検討する

- 税金控除や補助金制度を活用する

FP1級技能士

柴田 充輝

自己資金を20%以上用意できれば理想的ですが、実際は諸費用(総額の7~10%)をローンで賄えない場合が考えられます。手元資金が厳しい場合でも、最低で15%程度の現金を準備しましょう。

コストダウンで効果的なのは、建物面積の見直しです。1坪(約3.3平米)削減で70万~100万円程度の節約を見込めます。ただし、構造や安全性に関わる部分での無理な削減は避けるべきです。セミオーダー住宅は30~40%のコスト削減が期待できますが、設計の自由度とのトレードオフを慎重に検討してください。

住宅ローン控除や子育てエコホーム支援事業など、税金控除や補助金制度を活用すれば、実質的な自己負担を軽減できます。ただし、補助金は申請の期日や予算枠の制約があるため、契約前に最新の制度を確認しておきましょう。

注文住宅を安く建てるコツは以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

まとめ

本記事では、注文住宅の費用相場・内訳、そしてコストダウンの方法まで広く解説しました。

注文住宅を建てるときの費用は、大きく「本体建築工事費」「付帯工事費(別途工事費)」「諸費用」の3つに分けられ、所有地がない場合には土地の購入費用もかかります。

自分だけで資金計画を立てるのが難しいと感じたら、無料サポートサービスの活用も視野に入れながら、効率よく家づくりを進めましょう。

注文住宅の費用・相場解説の記事はこちら

家づくりプラン一括依頼で

複数ハウスメーカーを比較!

家づくりに失敗しないためには、自分に合ったプランを提案してくれるハウスメーカーを見つけ、比較・検討すること。

そこでおすすめなのがHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスです。

スマホから必要事項を入力するだけで、あなたのご要望に沿ったハウスメーカーを複数社ピックアップ。

気になるハウスメーカーを最大5社までお選びいただくと、【完全無料】で家づくりプランを一括依頼することができます。

この記事の編集者