- 変更日:

- 2026.02.03

本記事では、「長期優良住宅」基準での家づくりを検討し始めている方向けに、「長期優良住宅」とはどんな住宅かについて、一般的に皆が知りたいと思う要点を網羅的に、分かりやすく解説しています。

以下の記事では、長期優良住宅を建てられるおすすめハウスメーカーを12社選出し、紹介しています。

長期優良住宅の補助金について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

目次

1.「長期優良住宅」とは

長期優良住宅とは、国が定める「長期優良住宅認定制度」の基準を満たした良質な住宅です。

具体的に、長期優良住宅とはどんな住宅なのか、他の高性能住宅と比較して紹介します。

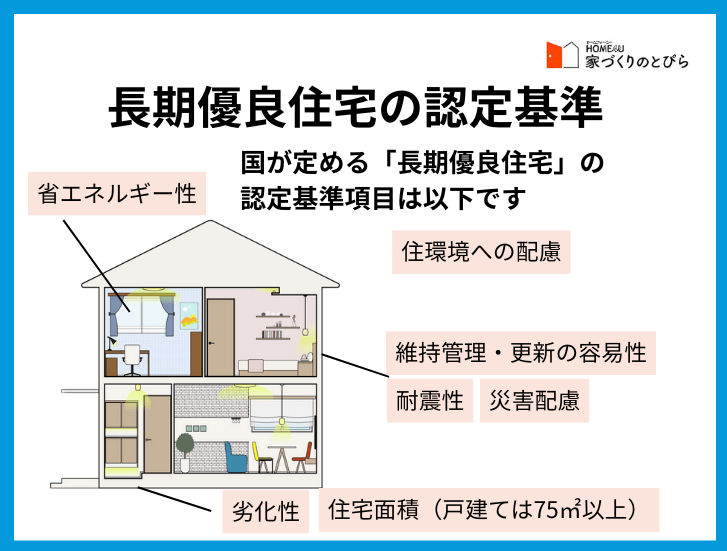

1-1.「長期優良住宅」の認定基準

長期優良住宅として認定されるためには、以下のような基準をクリアすることが求められます。

| 基準項目 | 基準概要 |

|---|---|

| 劣化性 | 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できる |

| 耐震性 | 極めて稀に発生する地震に対し、損傷レベルの低減を図る |

| 維持管理・ 更新の容易性 | 内装・設備について維持管理を容易に行うために必要な措置が講じられている |

| 省エネルギー 対策 | 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されている |

| 住戸面積 | 良好な居住水準を確保するために必要な規模(一戸建ては75平米以上) |

| 居住環境への 配慮 | 良好な景観形成、居住環境の維持向上に配慮されている |

| 維持管理・ 更新の容易性 (維持保全計画) | 定期的な点検・補修等の計画が策定されている |

| 災害配慮 | 災害発生のリスクの高さに応じて措置を講じる |

1-2.長期優良住宅を対象とした補助金について

長期優良住宅が対象となる国の補助金制度には、新築対象とリフォーム対象があります。

| 子育てグリーン住宅支援事業 | |

|---|---|

| 新築/リフォーム | 新築 |

| 補助金額 | 80万円/戸 ※古家除却で20万円加算 |

| 戸建住宅ZEH化等支援事業 | |

| 新築/リフォーム | 新築 |

| 補助金額 | 55万円/戸 +追加設備の補助金 |

| 90万円/戸 +追加設備の補助金 | |

| 長期優良住宅化リフォーム推進事業 | |

| 新築/リフォーム | リフォーム |

| 補助金額 | 最大160万円/戸(認定長期優良住宅型) ※三世代同居や若者・子育て世帯は50万円を上限に加算 |

参考:子育てグリーン住宅支援事業「事業概要」

参考:一般社団法人環境共創イニシアチブ「2025年の経済産業省と環境省のZEH補助金」

参考:国土交通省「令和7年度長期優良住宅化リフォーム推進事業」

長期優良住宅の補助金について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

1-3.他の高性能住宅との比較

長期優良住宅と似た高性能な住宅に、「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」「GX志向型住宅」という住宅もあります。

これらの住宅は、省エネ性能が高いという共通の特徴がありますが、性能基準や基準項目などが違います。

| 長期優良住宅 | |

|---|---|

| 特徴 | 長期にわたり良好な状態で使用できる住宅で、住生活の向上と環境負荷の提言を図る |

| 主な性能基準 |

|

| 建築費相場 (木造延床面積40坪) | 3,840万円 |

| ZEH | |

| 特徴 | 省エネと創エネで「一次エネルギー収支」をゼロ以下にする家 |

| 主な性能基準 |

|

| 建築費相場 (木造延床面積40坪) | 3,520万円 |

| LCCM住宅 | |

| 特徴 | ZEH以上の省エネ性能をもち、建設から処分までの住宅のライフサイクル全体でCo2排出量をマイナスにする住宅 |

| 主な性能基準 |

1と2のどちらかを満たしている |

| 建築費相場 (木造延床面積40坪) | 3,840万円 |

| GX志向型住宅 | |

| 特徴 | ZEHを超える省エネ性能をもつ、脱炭素志向型の住宅 |

| 主な性能基準 |

|

| 建築費相場 (木造延床面積40坪) | 3,680万円 |

| 一般的な省エネ住宅 | |

| 特徴 | 2025年から新築住宅に義務化された、断熱等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上の家 |

| 主な性能基準 |

|

| 建築費相場 (木造延床面積40坪) | 3,200万円 |

省エネ性能や住宅性能が高くなれば、その分建築費用相場も高くなる傾向です。

それぞれの特徴を確認しながら、最適な住宅を選ぶとよいでしょう。

関連記事

2.長期優良住宅の6つのメリット

長期優良住宅を建てることで以下の6つのメリットがあります。

| メリット |

|---|

|

メリットを得るためには自ら申請しなければならないものも多いため、しっかりと把握しましょう。それぞれについて解説します。

2-1.税制優遇が受けられる

長期優良住宅では以下のような税制の控除・減税を受けられます。

- 住宅ローン控除:控除限度額の拡大

- 不動産取得税:控除額の拡大

- 登録免許税:税率の引き下げ

- 固定資産税:減税期間の延長

- 投資型減税:費用の一部を所得税から控除

- 贈与税:非課税限度額の拡大

それぞれについて解説します。

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高の0.7%(上限4,500万円)を、最大で13年間所得税から控除できる制度です。

なお、所得税から控除しきれなかった分は翌年の住民税から控除されます。

住宅ローン控除の控除額上限(年間)

- 長期優良住宅・・・35万円

- 一般住宅・・・21万円

一般住宅の控除限度額の総額は273万円です。しかし、長期優良住宅の総額は455万円まで拡大されます。

参考:国税庁「認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」

不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を購入した際にかかる税金で、一般的な計算式は以下のとおりです。

不動産取得税(建物)=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%

一般住宅の控除額は1,200万円ですが、長期優良住宅の控除額は1,300万円に拡大されます。建物の評価額を2,500万円として計算してみましょう。

- 一般住宅:(2,500万円-1,200万円)×3%=390,000円

- 長期優良住宅:(2,500万円-1,300万円)×3%=360,000円

数万円の差ではありますが、長期優良住宅にすることで減税を受けられます。

参考:東京都主税局 「不動産取得税」

登録免許税

登録免許税とは、不動産を購入する際の所有権登記にかかる税金です。

長期優良住宅では以下の税率が適用されます。

| 税率 | ||

|---|---|---|

| 住宅の種類 | 一般住宅 | 長期優良住宅 |

| 保存登記 | 0.15% | 0.1% |

| 移転登記 | 0.3% | 0.2% |

住宅の評価額を4,000万円として計算してみましょう。

- 一般住宅(保存登記):4,000万円×0.15%=60,000円

- 一般住宅(移転登記):4,000万円×0.3%=120,000円

合計額:180,000円

- 長期優良住宅(保存登記):4,000万円×0.1%=40,000円

- 長期優良住宅(移転登記):4,000万円×0.2%=80,000円

合計額:120,000円

上記のように、評価額4,000万円の住宅の場合、合計60,000円の減税効果があります。

参考:国税庁 「登録免許税の税額表」

固定資産税

固定資産税とは不動産を所有していれば、毎年納めなければならない税金です。

住宅を新築で取得した際には、固定資産税は3年間1/2に軽減されますが、長期優良住宅であれば軽減期間が5年に延長されます。

新築住宅購入時の固定資産税の計算式は以下のとおりです。

固定資産税(建物):評価額×1.4%×1/2

評価額が3,000万円の場合「3,000万円×1.4×1/2=210,000円」の軽減期間が5年間続きます。

参考:東京都主税局「認定長期優良住宅への軽減」

投資型減税

投資型減税は住宅ローンを使わずに現金で購入した場合に利用できる制度です。

長期優良住宅を建てるためにかかった「掛かり増し費用」の10%を所得税から控除できる仕組みです。

控除限度額は650万円で、最大で65万円を所得税から控除できます。

なお、住宅ローン控除とは異なり、控除は1回しか利用できません。

参考:国税庁「認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)」

贈与税

不動産購入資金を親から援助してもらった際には、一定額が非課税となります。

消費税課税物件を購入する場合、以下の表の金額が非課税の対象です。

| 省エネ等住宅(長期優良住宅を含む) | 1,000万円 |

|---|---|

| 上記以外の住宅 | 500万円 |

一般住宅の購入時には、親からの援助額1,000万円までは非課税になりますが、省エネ等住宅であれば1,500万円まで拡大されます。長期優良住宅は省エネ等住宅に該当するため、1,500万円までは贈与税がかかりません。

参考:国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

2-2.住宅ローンの金利優遇が受けられる

長期優良住宅は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携した住宅ローンである「フラット35」を利用すると、金利優遇を受けることができます。

フラット35では、長期優良住宅などの質の高い住宅を購入する際に、一定期間金利を引き下げる「フラット35S」という商品を用意しているためです。

フラット35Sでは、借入当初から5年間もしくは10年間、金利を0.25%引き下げられます。

参考:住宅金融支援機構「フラット35S」

2-3.地震保険の割引がある

長期優良住宅は保険会社に所定の書類を提出することで、地震保険料の割引を受けられます。

耐震等級によって以下のように保険料が決まっています。

| 耐震レベル | 保険料の割引率 |

|---|---|

| 耐震等級1 | 10% |

| 耐震等級2 | 30% |

| 耐震等級3 | 50% |

| 免震建築物 | 50% |

なお、耐震等級を満たしていたとしても、それを証明する書類がなければ割引は受けられません。

2-4.補助金を受けられる

長期優良住宅は、以下のような補助金を受けることができます。

子育てグリーン住宅支援事業

「住宅省エネ2025キャンペーン」の支援事業の一つである「子育てグリーン住宅支援事業」は、長期優良住宅の場合、1戸あたり80万円(古家除却で20万円加算)の補助金が受けられます。

対象は子育て世帯です。

戸建住宅ZEH化等支援事業

名目上はZEHを対象とした国の補助金制度ですが、ZEH水準の省エネ性能がある長期優良住宅も対象となります。

子育て世帯に限らず受けられ、1戸あたり55万~90万円の補助をうけられます。

また、設備導入を対象とした加算もあることが特徴です。

自治体によって独自の補助金制度を設けているケースもあります。

補助金の併用が可能か、どれがいちばん得をするかはハウスメーカーに相談してみてください。

関連記事

2-5.快適な家に長く住める

長期優良住宅を建てることで、快適な家に長い期間住み続けられます。

夏や冬でも室内環境が快適なだけでなく、建物自体にも負荷がかかりにくいことも特徴です。

日本は湿度の高い国ですが、断熱材にこだわり、湿度調整を適切に行うことで、住宅の寿命も長くなります。

一世代だけでなく、次世代も継続して住み続けられる家になるでしょう。

2-6.資産性が高くなる

長期優良住宅は長期的に居住性の高さが確保でき、劣化しにくいため資産価値が高いです。

もし将来住宅を売却することになったとしても「長期優良住宅であること」がアピールポイントになります。

耐震性能など一定の要件を満たしている長期優良住宅は買い手の安心材料になるためです。

▶妥協や失敗をしたくない方必見!家づくりのオリジナルプランをもらう(無料)

ハウスメーカーを探したい方へ

HOME4U「家づくりのとびら」

オンライン無料相談がおすすめ!

- 自分にあったハウスメーカーが見つかる ハウスメーカーのご案内はもちろん、「こだわり」や希望をハウスメーカーにお伝えします!

- ハウスメーカー出身アドバイザーに聞ける 注文住宅のプロ集団が、【中立な立場】でご説明、ご相談にのります。

- かんたんに自宅から相談できる スマホやパソコン、タブレットで簡単に、オンラインで「家からじっくり相談」できます。

3.長期優良住宅の3つのデメリット

長期優良住宅は多くのメリットがある一方でデメリットもあります。

| デメリット |

|---|

|

それぞれのデメリットについて解説します。

3-1.申請費用・手間がかかる

長期優良住宅は一般住宅を建築するよりも申請費用と手間がかかります。

設計図書類の作成費用や、認定手数料、手続きの代行手数料などを含めると大体20万〜30万円ほどの費用がかかります。

手続きはミスがないようハウスメーカーに代行を依頼するのがおすすめですが、メーカーによって代行費用が異なるため、複数社に相談したほうがよいでしょう。

3-2.建築費増えたり、工期が長期化したりする懸念がある

長期優良住宅は、一般住宅よりも性能の高い住宅を建てることになるため、建築費が高くなります。

また、基準に適合しているかのチェックなどに時間がかかるため、通常の住宅よりも着工が開始されるまで1ヶ月程の遅れが出るケースがあります。

手続きに慣れているハウスメーカーであればスムーズに進む傾向にあるため、そういったポイントで選ぶのもおすすめです。

3-3.維持費と定期的なメンテナンスが必要

長期優良住宅は、建てた後にも維持費や定期的なメンテナンスが必要です。

評価基準に維持管理も組み込まれているため、メンテナンスを怠ることで認定から外されてしまうリスクがあります。

次世代を含め長い期間住むことが前提になるため、住宅の性能が落ちないようにするためにも、しっかりと維持管理をしましょう。

デメリットも理解したうえで長期優良住宅を前向きに検討するなら、実際に長期優良住宅を得意とするハウスメーカーから住宅プランを提案してもらいましょう。

プラン作成でおすすめなのは、家づくりのとびらの無料サポートサービスです。

詳細は下記をご覧いただき、ご自身の状況に合ったサービスをご利用ください。

注文住宅の住宅商品・種類まとめ

家づくりプラン一括依頼で

複数ハウスメーカーを比較!

家づくりに失敗しないためには、自分に合ったプランを提案してくれるハウスメーカーを見つけ、比較・検討すること。

そこでおすすめなのがHOME4U 家づくりのとびら プラン作成依頼サービスです。

スマホから必要事項を入力するだけで、あなたのご要望に沿ったハウスメーカーを複数社ピックアップ。

気になるハウスメーカーを最大5社までお選びいただくと、【完全無料】で家づくりプランを一括依頼することができます。

この記事の編集者