- 変更日:

- 2026.02.03

賃貸併用住宅は、自分の住まいを確保しながら家賃収入も得られる魅力的な選択肢です。しかし初めての方にとっては、どのように進めれば良いのか悩むポイントも多いでしょう。

この記事では、賃貸併用住宅を成功させるための5つのステップと実際の成功事例を紹介します。土地選びから設計、資金計画、賃貸管理まで、初心者の方でも安心して取り組める実践的なノウハウをお伝えします。

水野 崇

水野総合FP事務所代表。相談、執筆・監修、講演・講師、取材協力、テレビ出演など多方面で活動する独立系ファイナンシャルプランナー。テレビ朝日「グッド!モーニング」、BSテレ東「マネーのまなび」などに出演。専門学校東京ビジネス・アカデミー非常勤講師。

保有資格:宅地建物取引士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、日本証券アナリスト協会検定会員補、証券外務員1種

注文住宅の住宅商品について、種類や特徴、注意点、選び方について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

目次

1.そもそも賃貸併用住宅にはどんなメリットがあるの?

賃貸併用住宅は、同じ建物内にオーナーの住居と賃貸用の部屋が共存する不動産です。自宅に住みながら賃貸経営ができるため、不動産投資の入門としても人気があります。

この住宅形態の最大の魅力は、生活拠点を確保しながら安定した家賃収入を得られる点です。また、建物は資産として残るため、長期的な資産形成にも役立ちます。

1-1.賃貸併用住宅の主なタイプ

賃貸併用住宅には大きく分けて2つのタイプがあります。それぞれ特徴が異なるため、自分の状況に合ったタイプを選ぶことが成功への第一歩となります。

- 戸建て住宅タイプ:自宅部分が建物全体の50%以上を占める形態

- マンションタイプ:自宅部分の面積要件がなく、設計の自由度が高い形態

戸建て住宅タイプは低金利の住宅ローンを利用して賃貸経営できる点が魅力です。一方、マンションタイプは賃貸部分を多く取れるため、収益性を重視する方に向いています。

2.賃貸併用住宅成功のための5つのステップ

賃貸併用住宅を成功させるには、計画的に進めることが重要です。以下の5つのステップに沿って進めれば、初心者でも失敗のリスクを最小限に抑えることができます。

2-1.ステップ1:最適な土地選び

賃貸併用住宅の成功は、土地選びから始まります。立地条件が入居率や家賃設定に大きく影響するため、周辺環境を徹底的に調査することが重要です。

理想的な土地の条件としては、駅から徒歩10分以内、スーパーやコンビニなどの生活利便施設が近く、教育機関へのアクセスが良い場所などが挙げられます。こうした条件が揃うと、入居者を集めやすくなります。

また、土地の形状や大きさ、接道状況なども重要です。間口が広い整形地であれば、効率的な建物設計がしやすくなります。用途地域や建ぺい率・容積率といった法的制限も確認しておきましょう。

2-2.ステップ2:賃貸需要を考慮した設計と建築

賃貸併用住宅の設計は、自宅の快適性と賃貸部分の収益性の両立が求められます。特にプライバシーの確保は重要なポイントです。

成功している賃貸併用住宅では、自宅と賃貸部分の出入り口やアプローチを分けるなどの工夫がされています。例えば、マンションタイプであれば自宅を最上階に配置し、下層階を賃貸部分にする「縦の配列」が多く採用されています。

賃貸部分の間取りは、その地域の需要に合わせることが大切です。単身者が多い地域であれば1Kや1LDK、ファミリー層が多い地域であれば2LDKなど、ターゲットを明確にして設計しましょう。

防音対策や収納スペースの確保など、入居者が長く住みたいと思える要素を取り入れることも欠かせません。

2-3.ステップ3:適切な資金計画と住宅ローンの活用

賃貸併用住宅を建てる際の資金計画は、将来の収支バランスを左右する重要な要素です。特に低金利の住宅ローンを活用することで、資金面での負担を軽減できます。

戸建て住宅タイプの賃貸併用住宅では、自宅部分が建物全体の50%以上を占めることで住宅ローンを利用して賃貸物件を建てられ、通常のアパートローンよりも低金利で長期ローンを組めます。これにより、毎月の家賃収入をローン返済に充てることで、住宅ローンの返済負担を抑えられるというメリットがあります。返済額以上の家賃収入が得られれば、資産形成も可能になるでしょう。

資金計画を立てる際には、建築費だけでなく、土地取得費、諸経費、将来のメンテナンス費用なども考慮することが大切です。また、空室リスクに備えて、数ヶ月分の家賃収入に相当する資金を準備しておくことも安心材料となります。

2-4.ステップ4:効果的な賃貸管理の実施

賃貸併用住宅の収益性を維持するためには、効率的な賃貸管理が欠かせません。入居者の確保と維持が、安定的に家賃収入を得られるカギとなります。

入居者募集の際は、物件の魅力を最大限に伝えるための広告戦略が重要です。写真や物件説明の工夫、適切な家賃設定などが入居率向上につながります。

入居者とのコミュニケーションを大切にし、設備のトラブルの早期解決や定期的なメンテナンスを行うことでも、長期入居を促進できます。賃貸管理の負担が大きい場合は、管理会社に委託することも一つの選択肢です。

空室対策としては、設備のアップグレードや家賃の見直しなどが効果的です。実際の成功例では、リノベーションにより家賃を1万円アップさせながらも入居者を確保したケースもあります。

2-5.ステップ5:長期的な資産価値の維持と向上

賃貸併用住宅を長期的に成功させるためには、建物の資産価値を維持・向上させる取り組みが重要です。計画的な修繕と設備更新を行うことで、物件の競争力を保ちましょう。

具体的には、10年ごとの給湯器交換や10~15年ごとの外壁塗装など、計画的なメンテナンススケジュールを立てておくことが大切です。時代のニーズに合わせた設備のアップデートも検討しましょう。

さらに、周辺環境の変化や不動産市場のトレンドを定期的にチェックし、必要に応じて家賃設定や物件コンセプトの見直しを行うことも、長期的な収益性を確保するポイントです。

一般的な賃貸とは違い、オーナー本人も住居として過ごすため、オーナー自身が賃貸経営の知識やノウハウを身に着けること以外にも、まずは賃貸併用住宅の建築経験が豊富で信頼できるハウスメーカーを見つけることをお勧めします。

と迷っている方へ

🔹プラン作成依頼は初回最大5社分!

🔹お悩みや疑問は無料オンライン相談も!

3.賃貸併用住宅のタイプ別設計ポイント

賃貸併用住宅の設計は、選ぶタイプによって重視すべきポイントが異なります。タイプ別の特徴と設計のコツを理解しましょう。

3-1.戸建て住宅タイプの設計ポイント

戸建て住宅タイプでは、住宅ローンを利用する場合は建物全体の50%以上を自宅として使用する必要があります。賃貸部分は50%未満に制限されますので、間取り設計は土地の広さにも影響を受けます。この条件を満たしながら、効率的な空間活用を考えることが重要です。

自宅と賃貸部分の配置は、上下タイプが一般的です。日当たりの良い2階以上を自宅として活用できるだけでなく、広い庭を活かしたいのであれば1階全体を自宅にして、2階を賃貸部分で活用する方法もあります。

自宅部分と賃貸部分のアプローチを完全に分離することで、お互いの生活圏が重ならないよう工夫することも大切です。エントランスや階段、郵便受けなどを別々に設けることで、居住者とオーナーの双方が快適に過ごせる住環境が整います。

3-2.マンションタイプの設計ポイント

マンションタイプは自宅部分の面積要件がないため、設計の自由度が高いのが特徴です。この特性を活かし、収益性と居住性のバランスを取ることがポイントとなります。

マンションタイプでは、最上階を自宅として使用するケースが多く、1フロア全体を自宅とすることで広々とした居住空間を確保できます。また、フロアセキュリティを導入することで、オーナーのプライバシーと安全性を高めることができます。

賃貸部分の設計では、その地域の需要に合わせた間取りと設備を検討することが重要です。単身者向けなら1Kや1LDK、ファミリー向けなら2LDKといったように、ターゲットを明確にして設計することで入居率の向上につながります。

さらに、共用部分の設計も重要です。エントランスやエレベーターホール、廊下などの印象が入居希望者の決断に影響することを考慮し、清潔感と高級感のあるデザインを心がけましょう。

CFP/1級FP技能士

水野 崇

戸建て住宅タイプは、上下階もしくは左右で自宅部分と賃貸部分を分けることになります。どちらにしても、音や動線の問題が生じることがあるため、入居者の生活スタイルを想定した設計が求められます。

マンションタイプは、最上階を「プレミアム住戸」として、ワンフロア全部をオーナー専用の居住スペース用に設計することが多いです。中低層マンションならば、家賃を高めに設定できる上層階を賃貸用に設計し、1階や2階が自宅部分の場合もあります。どちらにしても一長一短があるため、自身のライフプランや将来的な売却を踏まえた選択が重要です。

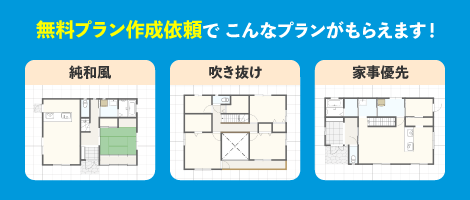

あなたの実現したい「イメージ」に合わせて

最適なプランを提案します!

好みのイメージが見つかったら、次はHOME4U 家づくりのとびら 間取りプラン作成依頼サービスをご利用ください!

あなたの「実現したい生活のイメージ」「間取りのイメージ」「家族構成」「欲しい便利機能」等々をお聞きして、あなたに合った間取りを具体的にご提案します!

4.賃貸併用住宅の資金計画と収益シミュレーション

賃貸併用住宅の成功には、現実的な資金計画と収益シミュレーションが欠かせません。具体的な数字に基づいた計画を立てましょう。

4-1.初期投資と返済計画

賃貸併用住宅にかかる初期費用は、土地代と建築費が大部分を占めます。これに加えて、諸費用や内装・設備費なども考慮する必要があります。賃貸併用住宅は、一般住宅には一つずつで済む水回り設備などを複数設置する必要があるため、一般住宅を新築する時よりも建築費の坪単価が上がります。適切な予算設定が事業の成否を分けるポイントです。

木造3階建ての賃貸併用住宅で、自宅(3LDK)+4戸程度の場合、土地代を除く建築費は6,000万円〜8,000万円程度が目安となります。自宅部分が建物全体の50%以上あれば、住宅ローンを利用して賃貸併用住宅を建てられます。

返済計画を立てる際は、金利上昇リスクも考慮しておきましょう。全期間固定金利型を選ぶか、変動金利型でも金利上昇時のシミュレーションを行っておくことで、将来の不安を軽減できます。

4-2.収益シミュレーションの作成方法

賃貸併用住宅の収益性を把握するためには、収益シミュレーションが必要です。長期的な視点での収支計画を立てることが重要です。

収入面では、想定家賃×戸数から年間の家賃収入を算出します。ただし、将来的な空室リスクを考慮して、稼働率は95%程度に設定するのが現実的です。

支出面では、住宅ローンの返済額、固定資産税、火災保険料、修繕積立金、管理委託料などを計上します。特に修繕費用は長期的な視点で計画することが重要ですので、年間の家賃収入の10%程度を修繕積立金として確保しておくと安心です。

| 項目 | 金額(年間) |

|---|---|

| 家賃収入(4戸 × 9万円 × 12ヶ月 × 稼働率95%) | 410万円 |

| 住宅ローン返済(7,000万円、金利1.0%、35年) | 240万円 |

| 固定資産税・都市計画税・火災保険料 | 30万円 |

| 修繕積立金 | 40万円 |

| 管理委託料・その他経費 | 20万円 |

| 年間収支 | 80万円 |

上記はあくまで一例ですが、このようなシミュレーションを作成することで、賃貸併用住宅の収益性を客観的に評価できます。また、空室率の上昇や予期せぬ修繕費など、リスクシナリオも併せて検討しておくと安心です。

CFP/1級FP技能士

水野 崇

住宅ローンはマイホームを購入しやすくするため、他のローンよりも低い金利が適用されます。賃貸併用住宅に対する借り入れでは「自宅部分が建物の延床面積の50%以上あること」が条件になりますので、資金計画においては土地選びも極めて重要な要素です。

費用・相場を知りたい方へ

HOME4U「家づくりのとびら」

オンライン無料相談がおすすめ!

- 資金計画の考え方がわかり、相談できる 住宅業界に詳しい専門アドバイザーが、【中立な立場】で資金計画の考え方をご説明。住みたいエリアの坪単価などもお調べします

- 自分にあったハウスメーカーが見つかる ハウスメーカーのご案内はもちろん、「こだわり」や希望をハウスメーカーにお伝えします!

- かんたんに自宅から相談できる スマホやパソコン、タブレットで簡単に、オンラインで「家からじっくり相談」できます。

5.賃貸併用住宅の税金対策と節税ポイント

賃貸併用住宅は適切な税金対策を行うことで、さらに収益性を高めることができます。知っておくべき税制と節税のポイントを紹介します。

5-1.経費計上できる項目と確定申告

賃貸併用住宅を経営する際は、賃貸部分に関わる経費を計上することで、節税効果を最大化できます。経費として認められる主な項目は以下の通りです。

- 減価償却費(建物の耐用年数に応じて賃貸部分を費用計上)

- 固定資産税・都市計画税(賃貸部分)

- 修繕費(賃貸部分)

- 管理委託料(賃貸管理会社への委託費用など)

- 仲介手数料や広告宣伝費(入居者募集など)

- 保険料(賃貸部分の火災保険料など)

- 住宅ローンの利息(賃貸部分)

これらの経費を適切に計上するためには、自宅部分と賃貸部分の面積割合を明確にしておくことが重要です。例えば、建物全体の60%が自宅部分、40%が賃貸部分の場合、固定資産税や保険料の40%を経費として計上できます。

確定申告の際は、「不動産所得」として収支を申告します。初年度は開業届の提出も忘れないようにしましょう。複雑な部分があるため、必要に応じて税理士に相談することをおすすめします。

5-2.相続税対策としての賃貸併用住宅

賃貸併用住宅は相続税対策としても効果的です。特に不動産の評価額を適正化することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。

相続税における不動産の評価方法として、自宅部分の土地は「自用地」として評価され、賃貸部分の土地は「貸家建付地」として評価されます。貸家建付地の評価額は、更地価格よりも低く評価されるため、賃貸併用住宅にすることで相続税評価額を下げることができます。

具体的には、賃貸部分の土地は「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」で計算されます。借家権割合は全国一律30%とされていますので、借地権割合が70%の地域で建物の賃貸割合が50%の場合、その部分の土地評価額は自用地評価額の約90%になります。

また、建物についても賃貸部分は「固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で評価されるため、自宅のみの場合と比べて評価額が下がります。これらの評価減により、相続税の課税対象となる財産額を抑えることができます。

CFP/1級FP技能士

水野 崇

賃貸併用住宅に利用されている宅地については、自宅部分、賃貸部分の両方でそれぞれの要件を満たせば、限度面積まで「小規模宅地等の特例」の適用を受けられます。相続税対策には極めて効果の高い特例になりますので、詳しくは税務の専門家に相談されることをおすすめします。

HOME4U「家づくりのとびら」

オンライン無料相談がおすすめ!

- 専門知識を持ったプロに相談しながら、理想の家づくりができる 注文住宅のプロ集団が、あなたの理想の家づくりを全力でサポートします。

- 自分にあったハウスメーカーが見つかる 自分の理想を叶えてくれるハウスメーカーを、プロが厳選しご紹介します。

- 自宅からいつでも相談できる 土日や平日夜など、お好きなタイミングでスマホやパソコン、タブレットから簡単にオンラインで相談できます!

まとめ

賃貸併用住宅は、自宅の一部を賃貸スペースとして活用することで、安定した家賃収入を得ながらマイホームを手に入れられる魅力的な仕組みです。一般的な戸建て住宅と差別化できることで、物件そのものの資産価値を高められ、将来的な売却を視野に入れても検討する価値は十分にあります。

さらには、住宅ローンで賃貸併用住宅を建てることには大きなメリットがあります。戸建て住宅タイプは家賃収入をローン返済に充てられるため、住宅ローン審査においても有利になるケースがあります。

ただし、賃貸需要の見極めや入居者募集の管理、将来的なメンテナンス計画など、事前に検討すべきポイントは多岐にわたります。専門家の力を借りながら、将来的な売却・相続まで見据え賃貸併用住宅を成功させましょう。

注文住宅の住宅商品・種類まとめ

希望の住まいを建ててくれる

ハウスメーカーが見つかる!

ほとんどの方にとって、初めての家づくり。聞いたことのない専門用語に戸惑っている方も多いと思います。

そんな「何から進めていいのかわからない方」におすすめなのが「HOME4U 家づくりのとびら」の無料オンライン相談サービスです。

HOME4U「家づくりのとびら」

オンライン無料相談でできること

- 自分にあったハウスメーカーが見つかる ハウスメーカーのご案内はもちろん、「こだわり」や希望をハウスメーカーにお伝えします!

- ハウスメーカー出身アドバイザーに聞ける 注文住宅のプロ集団が、【中立な立場】でご説明、ご相談にのります。

- かんたんに自宅から相談できる スマホやパソコン、タブレットで簡単に、オンラインで「家からじっくり相談」できます。

厳選200社の優良ハウスメーカー・工務店から希望にマッチした企業をご案内します!

「HOME4U 家づくりのとびら」を通して、「自分にあったハウスメーカー」を見つけてみてはいかがでしょうか。

何が相談できるか詳しく見るこの記事の編集者